目次

- 1.マスターコースのアウトライン

- 2.授業プログラム(前期・後期)

- 3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧

- 4.講義科目・講師一覧

- 5.ゼミナールの紹介

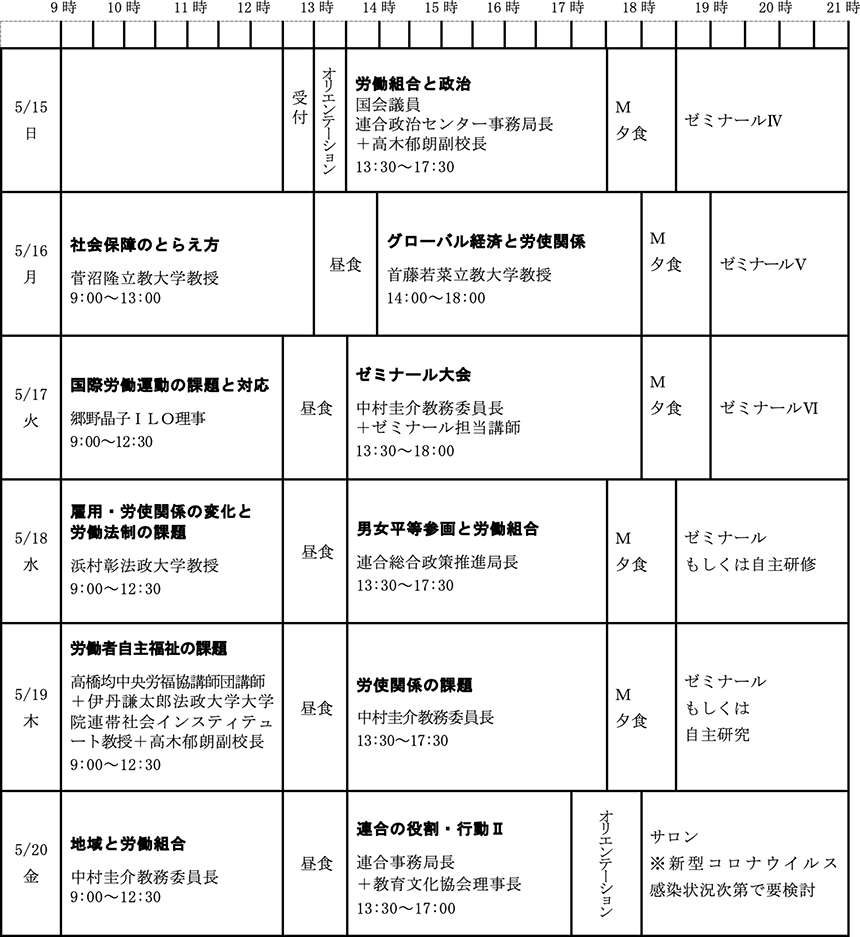

- 6.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ

1.マスターコースのアウトライン

2019年11月実施時の授業風景

|

教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに462名が受講し、修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。

第21回目の今回は、マスターコース開講の趣旨と会員組織や受講生からの意見・要望、過去20回取り組んだ経験・反省をふまえ、引き続き、受講生出身組織の送り出しやすさと受講生本人の参加しやすさを基本に、①講義科目の前・後期への効果的な配置、②ゼミ生同士の自主的な議論・研究に資する自主研究枠の確保に努め、合宿日程の効果的編成を心がけました。

第21回マスターコース・プログラムのアウトラインは以下のとおりです。会員組織、連合構成組織および加盟組合、地方連合会などからのご参加をお待ちしています。

視点

マスターコースでは、人間・歴史・世界・「場」(※)からのアプローチを重視し、受講生の分析力・構想力の醸成をはかり、問題発見と問題解決の能力向上をめざします。

自らの「考察を深めたい課題」について、ゼミナールでの担当講師からのアドバイスや他のメンバーとの意見交換等を通じて、問題意識の深耕・多角化をはかるとともに、その課題解決方法を見つけ、修了論文にまとめていきます。(「6.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ」を参照)。

合宿教育をとおして受講生と講師の「人間としての結びつき」を深めます。

※「場」とは、問題を発見しその解決をはかるときの自分のスタンドポイントのこと

年間スケジュール

マスターコースは、合宿教育期間と自学・自習期間を組み合わせ1年間で修了します。

集中合宿は、前期、後期の2期制です。

後期:2022年 5月15日(日)~ 5月20日(金)の6日間

前期終了後から後期開講までの間と、後期終了後から修了論文完成までの間が、自学・自習の期間となります。この期間にはそれぞれ、必修ゼミを配置しています。

必修ゼミでは、ゼミ生は自学・自習期間の成果を発表し、ゼミナール担当講師からアドバイスを受け、後期のゼミへ、さらには修了論文へとつなげていきます。

修了論文については随時、担当講師からメール等で個別指導を受けることができます。

受講生は、2022年7月1日(金)までに修了論文を提出し、教務委員長の監修を経て、9月下旬~10月上旬に予定している修了式をむかえ、1年間のプログラムを修了します。

授業と講師陣

前期、後期の合宿教育では、授業は講義とゼミナールを併用しておこないます。

講師陣には、それぞれの分野の第一人者の他に、連合会長(Rengoアカデミー校長)や連合事務局長なども加わります。

講義

講義科目は、特別プログラムも含めて23科目です。

講義は、原則、講師からの問題提起、グループワーク、発表などを組み入れておこないます。

講義の進め方は、授業60~70分と休憩10分のサイクルが基本ですが、多少、前後することがあります。

ゼミナール

受講生は、受講申込の際に、「考察を深めたい課題」を提出するとともに、5つのゼミナールのなかから希望するゼミを選択します。

ゼミナールは、前期3回、後期3回の計6回おこないます。ゼミナールは、原則1回2時間30分(休憩含む)です。

ゼミナールごとの必修ゼミは、前期終了後から後期開始までに原則2回、後期終了後に1回おこないます。

ゼミナールは、5名で編成し、担当講師の指導やゼミ生との議論をとおして各自の課題を修了論文に仕上げます。

ゼミナール大会(後期3日目)では、受講生が修了論文の骨子を発表し、ほかのゼミ担当講師から講評を受けます。その後のゼミでは、その講評も含めゼミ担当講師から指導を受けます。

合宿期間中の運営

合宿生活は、受講生が実行委員会をつくり運営します。

合宿期間中には、連合会長、連合事務局長、教育文化協会理事長等との交流、懇談の場を設定しています。

修了

前期・後期を受講、修了論文を提出し教務委員長による監修を経て修了となります。

修了生には、修了証を授与します。

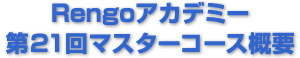

2.授業プログラム(素案・調整中含む) ※プログラム関係は以下同じ

前期<2021年11月14日(日)~19日(金)>

[備考]

① 午後の講義終了後、実行委員会のミーティング(M)を行う。

② 前期と後期の間に「必修ゼミ」を2回行う(指導講師の判断で1回でも可)。

③ 必修ゼミに加えて、オンラインでの指導の場を複数回設けることも可とする(前期後、後期後それぞれ上限は3回、計6回)。

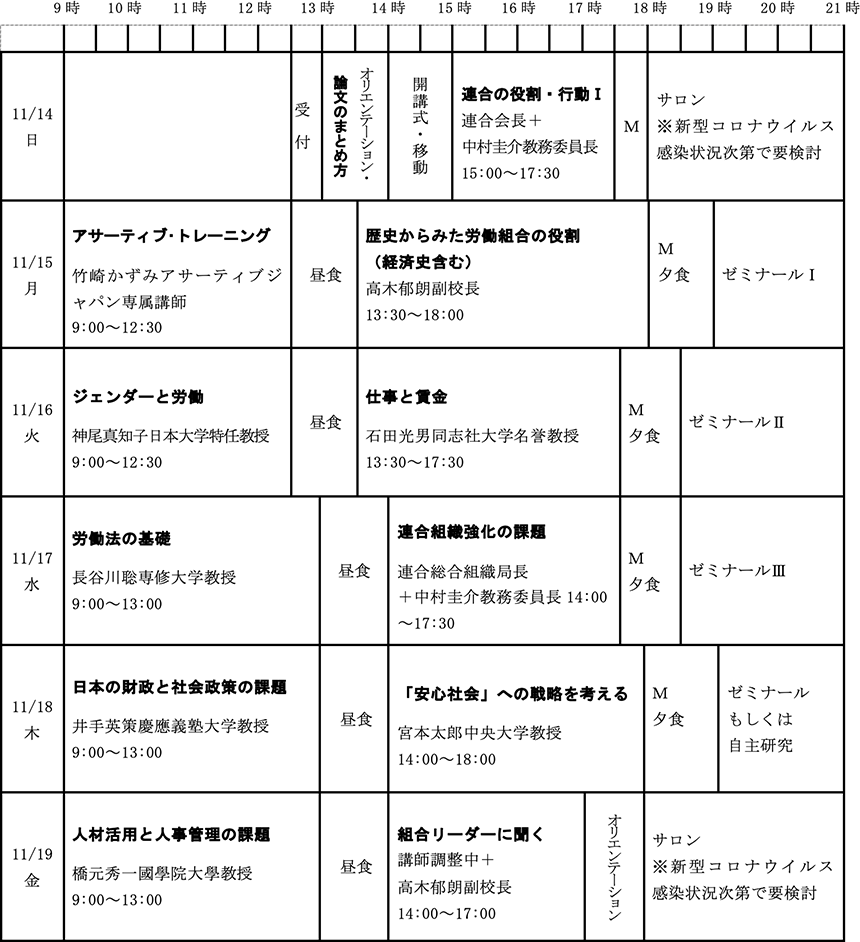

後期<2022年5月15日(日)~20日(金)>

[備考]

① 後期終了後に「必修ゼミ」を1回行う。

3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義は、連合の戦略的方向性・課題を大づかみに理解し、連合の一員としての自分の役割・課題を確認することからスタートし、基礎から応用・運動へと、順次ステップアップできるように科目を配置しています。

| 領域 | 分野 | 科目 | (前期、後期) | 講義時間 |

|---|---|---|---|---|

| 政 策 | 総 合 戦 略 | 「連合の役割・行動I」 「『安心社会』への戦略を考える」 「連合の役割・行動II」 |

(前) (前) (後) |

2時間30分 4時間 3時間30分 |

| 経済産業政策 | 「日本の財政と社会政策の課題」 「社会保障のとらえ方」 「グローバル経済と労使関係」 |

(前) (後) (後) |

4時間 4時間 4時間 |

|

| 社会労働政策 | 「人材活用と人事管理の課題」 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 「労働者自主福祉の課題」 |

(前) (後) (後) |

4時間 3時間30分 3時間30分 |

|

| 組 織 | 組織強化・拡大 | 「連合組織強化の課題」 「労働組合と政治」 「男女平等参画と労働組合」 「国際労働運動の課題と対応」 |

(前) (後) (後) (後) |

3時間30分 4時間 4時間 3時間30分 |

| 組 織 運 営 | 「組合リーダーに聞く」 | (前) | 3時間 | |

| 基 礎 | 人間と組織 | 「アサーティブ・トレーニング」 | (前) | 3時間30分 |

| 経済社会と労働 | 「歴史からみた労働組合の役割」 「労働法の基礎」 「ジェンダーと労働」 「仕事と賃金」 「労使関係の課題」 「地域と労働組合」 |

(前) (前) (前) (前) (後) (後) |

4時間30分 4時間 3時間30分 4時間 4時間 3時間30分 |

|

| 特別プログラム | 「論文のまとめ方」 「ゼミナール大会」 |

(前) (後) |

1時間 4時間30分 |

|

| 合 計 | 講義21科目:78時間 特別プログラム2科目:5時間30分 | 83時間30分 | ||

| ゼミナール | 前期3回+後期3回 =15時間 | 総時間 | 98時間30分 |

|---|

| 講義21科目 | 特別プログラム2科目 | ゼミナール(6回) | 総時間 |

|---|---|---|---|

| 78時間 | 5時間30分 | 15時間 | 98時間30分 |

4.講義科目・講師一覧(調整中含む)

★印はゼミナール

| 講 義 日 | 科目 | 講 師 氏 名 | |

|---|---|---|---|

| 2021年 | ☆「論文のまとめ方」 「連合の役割・行動Ⅰ」 |

高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 連合会長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 |

|

| 前 期 |

11.14(日) | ||

| 11.15(月) | 「アサーティブ・トレーニング」 「歴史からみた労働組合の役割」 ★ ゼミナールⅠ |

竹崎かずみ アサーティブジャパン 専属講師 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.16(火) | 「ジェンダーと労働」 「仕事と賃金」 ★ ゼミナールⅡ |

神尾真知子 日本大学特任教授 石田光男 同志社大学名誉教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.17(水) | 「労働法の基礎」 「連合組織強化の課題」 ★ ゼミナールⅢ |

長谷川聡 専修大学教授 連合総合組織局長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.18(木) | 「日本の財政と社会政策の課題」 「『安心社会』への戦略を考える」 ★ ゼミナールもしくは自主研究 |

井手英策 慶應義塾大学教授 宮本太郎 中央大学教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.19(金) | 「人材活用と人事管理の課題」 「組合リーダーに聞く」 |

橋元秀一 國學院大學教授 講師調整中 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 |

|

| 2022年 | 「労働組合と政治」 ★ ゼミナールⅣ |

国会議員 連合政治センター事務局長 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 後 期 |

5.15(日) | ||

| 5.16(月) | 「社会保障のとらえ方」 「グローバル経済と労使関係」 ★ ゼミナールⅤ |

菅沼隆 立教大学教授 首藤若菜 立教大学教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.17(火) | 「国際労働運動の課題と対応」 ☆「ゼミナール大会」 ★ ゼミナールⅥ |

郷野晶子 ILO理事 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 ゼミナール担当講師 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.18(水) | 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 「男女平等参画と労働組合」 ★ ゼミナールもしくは自主研究 |

浜村彰 法政大学教授 連合総合政策推進局長 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.19(木) | 「労働者自主福祉の課題」 「労使関係の課題」 ★ ゼミナールもしくは自主研究 |

高橋均 中央労福協講師団講師 伊丹謙太郎 法政大学大学院連帯社会 インスティテュート教授 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.20(金) | 「地域と労働組合」 「連合の役割・行動Ⅱ」 |

中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 連合事務局長 教育文化協会理事長 |

|

5.ゼミナールの紹介

| 禹ゼミ | テーマ:グローバル化と日本の労働組合 | 講師:禹宗杬 埼玉大学人文社会科学研究科教授 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||

| 課題(キーワード) | グローバリゼーション/グローバル展開/コーポレート・ガバナンス/経営戦略/雇用の多様化/キャリア・処遇の複線化/産業政策/雇用政策/欧米の労使関係/アジアの労使関係/日本の労使関係の特徴/現場の再構築/雇用・賃金・時間・生活のデザイン | |||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||

| 木本ゼミ | テーマ:少子高齢社会のなかの人間と労働組合 | 講師:木本喜美子 一橋大学名誉教授 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||||

| 課題(キーワード) | 少子高齢化/未婚化・晩婚化/働くことと家族/労働市場の変動/非正規化/ジェンダー変動/若者の就業問題/女性労働問題/労働-生活時間構造/サラリーマン像の揺らぎ/ワークライフバランス | |||||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||||

| 毛塚ゼミ | テーマ:労働法と労働組合 | 講師: 毛塚勝利 労働法学研究者 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 | 直面する労働問題を素材に、労働法のしくみと課題を理解するとともに、労働組合がどのように問題の解決に取り組み、ワーク・ルールを充実させていくかを考える。

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 非雇用型就労/限定正社員/変更解約告知/解雇の金銭解決/高度プロフェッショナル労働/勤務間インターバル/副業/派遣/クラウドワーク/会社分割/事業再編/フランチャイズ/投資ファンド/社会的差別/合理的配慮/均等均衡処遇/同一労働同一賃金/ハラスメント/メンタルヘルス/労働審判/労働者代表制度/ステークホルダー民主主義 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

| 高木ゼミ | テーマ:経済・産業と労働組合 | 講師:高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||||

| 課題(キーワード) | 産業構造の変化/社会構造の変化/政治構造の変化/グローバリゼーション/人口減少/市場万能主義/ワークフェア/社会的企業/ディーセントワーク/福祉ミックス/「働くことを軸とする安心社会」/社会的労働運動/ | |||||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||||

| 橋元ゼミ | テーマ:企業・職場と労働組合 | 講師:橋元秀一 國學院大學経済学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 採用/従業員構成/非正規労働者(非典型雇用)/配置/教育訓練/賃金/成果主義/人事考課/労働時間/残業協定/労使協議/経営参加/組合組織構造/組合役員 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

6.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ

<参考資料>

第20回受講生の体験談

「Rengo アカデミー・マスターコース」への参加を振り返ると、最初と最後では大きく心境の変化がありました。

今回私は、連合東京女性委員会からRengo アカデミー・マスターコースのお話しを頂き、自組織から参加することが可能となりました。自組織からは「大丈夫?大変だよ?」と念押しされ、それでも「参加したいです」と周囲の心配をよそに参加を決めました。

前期、後期と講義を受け、そして論文を書くために様々な書物を読み、ゼミの教授や仲間と切磋琢磨していくうちに、当初確固たる自信をもっていたこともグラグラと揺らいでいきました。そして論文執筆前と後で見るものが違って見えたのです。

それをゼミの教授に話したところ「それは成長したという印だと思います」という言葉を頂き、大変だったけれど参加して良かったと思えました。

私は第20回アカデミーの参加を通じて、今後の明確なビジョンを見つけることができました。論文を書き上げることは楽ではないですが、受講生にとってプラスになることが沢山ありますので、是非受講してみてください。

今回、自組織を代表してRengoアカデミーに参加することとなりました。これまでも労働運動に携わってきましたが、単組・産別を基軸に活動を進めており、自らを中心とした狭い範囲で行ってきました。

Rengoアカデミーは、様々な分野の有識者の方々からの講義や自らが取り組むべき課題をテーマとした論文作成に向けたゼミナールが主な内容となります。幅広い知識や考え方を得られることはもちろんのこと、一緒に参加するメンバーは、産別も多岐にわたることから講義内のグループワークやゼミでの論議などを通じて世界観を広げることができました。一方、修了論文の執筆については、通常業務と並行して進めなければならないため苦労しました。担当教授やゼミメンバーの支えにより何とか書き上げることができたというのが正直なところです。

前期後期を通じてコロナ禍のため通常とは違う運営となりましたが、Zoomを活用することで、一方通行とはならずに受講できたと感じています。残念な点としては、対面することがほとんどできないため受講生同士の交流が少なかったことです。合宿形式の良さは同じ場所で仲間たちと顔を合わせて、他愛のない話もしながら学べることだと思っています。コロナのワクチン接種も進んでいますので、次回のRengoアカデミーは集合開催できることを期待しています。

最後に、今後参加を検討される皆さんにおいては、業務の調整など大変な点もありますが間違いなくご自身のためになりますので、ぜひ受講をお勧めします。

「しんどかった。なんとかやり切った」─論文の最終稿を提出したときの率直な感想です。

仕事をしながら論文を作成するということは、ある程度の大変さを想定していましたが、実際は想像以上でした。

本来、アカデミーは合宿形式で行い、学習とともに仲間との交流を深められる機会でしたが、今回は対面の機会がほとんどなかったのは、仕方ないこととはいえ残念でした。

講座がすべてウェブとなったことも、大変に感じた要因だったかもしれません。しかし、状況を見ながら判断し運営された事務局のご努力には、感謝を申し上げたいです。リモートなのでアカデミーに参加できた、という方もいらしたので、ウェブによる良い面もあったのかなと思います。

論文を書き上げた今、思うこと。もっと努力できたのではないか、日ごろの学びへの意識が足りなかったのではないか、自分の力に見合わぬテーマを選んでしまったのではないか…etc。しかし、この歳で論文を書くということに向き合った経験は貴重です。

講座でのディスカッションも、よい経験でした。各人の考えを伝えながらグループでまとめて発表するという積み重ねは、こうしたことが苦手な私には、本当にいい経験となったと実感しています。同じゼミナールのメンバーは、戦友のようにさえ感じます。

これから受講される皆さんにとっても、忘れられないよき経験となることをお祈り申し上げます。

コロナ禍でのRengoアカデミー。研修参加前は、ちょうど業務が立て込んでいたこともあり、「リモート形式での研修で集中できるのか」「ただでさえ日常業務に追われているのに、論文作成の時間を確保することができるのか」など、正直、ネガティブな気持ちでした。一年間の研修を振り返り、今、率直に思っていることは、「もっと研修期間中に勉強しておけばよかった」の一言に尽きます。その理由は、それぞれの講義は示唆に富む内容であり、ゼミでも先生や参加者との熱いディスカッションを通じて論文テーマの考察を深めることができた一方、自分自身の勉強不足を痛感したからです。

今回Rengoアカデミーに参加する皆さんに伝えたいことは、将来の労働運動の担い手になる覚悟を持って、一年間の研修を有意義なものにして欲しいと思います。と言っても、日々の業務と並行して、ゼミに向けた準備や論文を作成することは、本当に大変でした(もっと計画的に取り組めばよかったと反省)。しかし、参加者同士の励ましや教育文化協会の皆さんのきめ細かなサポートによって、何とか論文を書き終えることができました。一生(!?)記録に残るオリジナルの論文ですし、日常では得ることができない貴重な経験です。自分を奮い立たせて、前向きにがんばってください!

第20回Rengoアカデミーの開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、すべてオンラインということで、恐らく今までにない状況下での開催であったと思います。そのような中、無事修了することができ、前・後期ともオンラインか実開催かギリギリまで、検討および対応いただいた教育文化協会事務局の皆様には感謝いたします。

受講して感じたことは、講義は組合運動・活動に役立つ知識ばかりで学べてよかったことと、産別組織を越えた仲間と出会えたことです。ゼミナールでは、論文テーマから深掘りした自身の想いや問題意識などの気付き、先生やメンバーからの客観的な意見、また、論文の核となるインタビュー調査・分析などを通して、論文を進めていくことができました。また、論文を書くことによって、自分の業務課題も見つめ直す事もでき、学びがたくさんありました。

このような状況の中、ご講演いただきました先生方、熱心に暖かく指導してくださったゼミの先生、同じ条件で論文執筆にあたった第20回の受講生の仲間、研修に参加させていただく機会を与えてくれた組織、連日、夜中までリモート参加を理解してくれた家族、改めて、すべてに感謝を申し上げたいと思います。

業務と並行した論文執筆はハードでありますが、乗り越えた先に得られるものがたくさんあります。これから参加される皆様も、せっかくのこの機会を大切にしてください。