募集は締め切りました。[2013.10.18]

目次

1.マスターコースのアウトライン

|

教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに302名が受講し修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。

第13回目の今年は、マスターコース開講の趣旨と会員組織や受講生からの意見・要望、過去12回取り組んだ経験・反省をふまえ、引き続き、受講生出身組織の送り出しやすさと受講生本人の参加しやすさを基本に、[1]講義科目の整理統合、再開と新規開講、特別プログラムの充実、[2]講義科目の前・後期への効果的な配置、[3]ゼミ生同士の自主的な議論・研究に資する自主ゼミ枠の確保に努め、合宿日程の効果的編成を心がけました。

第13回マスターコース・プログラムのアウトラインは以下のとおりです。会員組織、連合構成組織および加盟組合、地方連合会などからのご参加をお待ちしています。

視点

◎マスターコースでは、人間・歴史・世界・「場」からのアプローチを重視し、受講者の分析力・構想力の醸成をはかり、問題発見と問題解決の能力向上をめざします。

<注:「場」とは、問題を発見しその解決をはかるときの自分のスタンドポイントのこと>

◎合宿教育をとおして受講生と講師の「人間としての結びつき」を深めます。

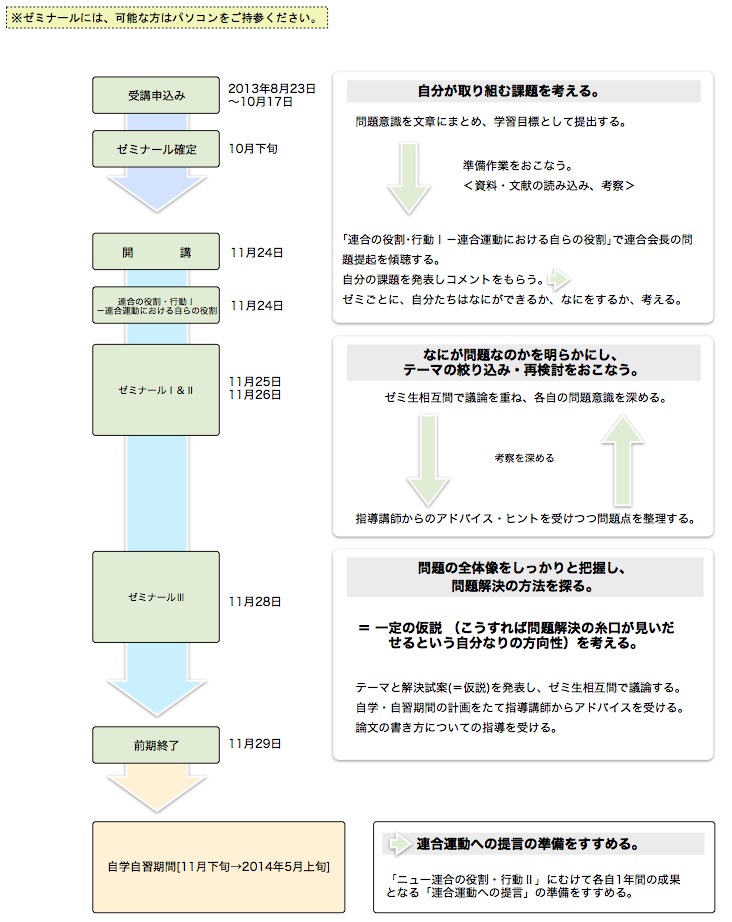

年間スケジュール

◎マスターコースは、合宿教育期間と自学・自習期間を組み合わせ1年間で修了します。

◎集中合宿は、前期、後期の2期制です。

前期:2013年11月24日(日)~11月29日(金)の6日間

後期:2014年 5月11日(日)~ 5月16日(金)の6日間

(5月17日朝解散)

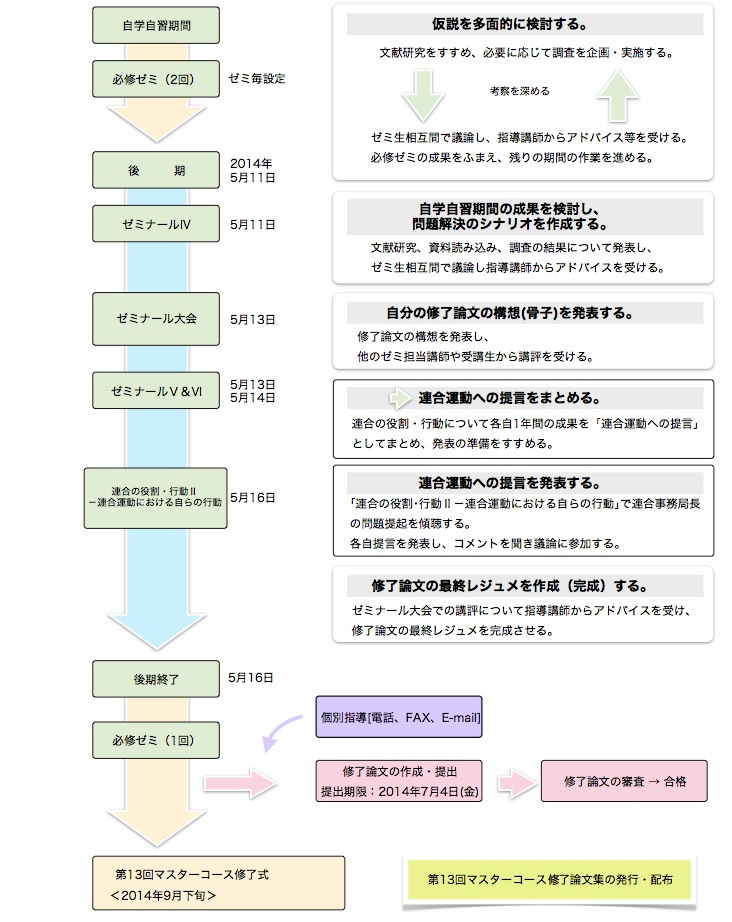

◎前期終了後から後期開講までの間と、後期終了後から修了論文完成までの間が、自学・自習の期間となります。この期間にはそれぞれ、必修ゼミを配置しています。

必修ゼミでは、ゼミ生は自学・自習期間の成果を発表し、ゼミナール担当講師からアドバイスを受け、後期のゼミへ、さらには修了論文へとつなげていきます。

修了論文については随時、担当講師からメール等で個別指導を受けることができます。

◎受講生は、2014年7月4日(金)までに修了論文を提出し、審査に合格して9月下旬に予定している修了式をむかえ、1年間のプログラムを修了します。

授業と講師陣

◎前期、後期の合宿教育では、授業は講義とゼミナールを併用しておこないます。

◎講師陣は、それぞれの分野の第一人者を中心に、連合会長(Rengoアカデミー校長)や連合事務局長なども加わり、総勢26名です。

講義

◎講義科目は、特別プログラムも含めて23科目です。

◎講義は、原則、講師からの問題提起、グループワーク、発表などを組み入れておこないます。

講義の進め方は、授業60~70分と休憩10分のサイクルが基本ですが、多少、時間が長くなったり短くなったりすることがあります。

◎前期の最初の講義、「連合の役割・行動Ⅰ-連合運動における自らの役割」では、連合会長からの問題提起、質疑応答のあと、受講生は各自の課題を発表し、会長がコメントします。そして、向こう1年間のプログラムをとおして「自分たちは何ができるのか、何をしなければならないか」受講生同士で議論を深めるなかで考えていきます。

◎後期の最後の講義、「連合の役割・行動Ⅱ-連合運動における自らの行動」では、連合事務局長の問題提起、質疑応答の後、受講生は1年間の成果として「自分たちは何ができるのか、何をしなければならないか」を連合運動への「提言」というかたちで事務局長に提起し、事務局長からコメントをもらいます。そして、全体でディスカッションをおこないます。

ゼミナール

◎受講生は、受講申込みの際に、「考察を深めたい課題」を提出するとともに、5つのゼミナールのなかから希望するゼミを選択します。

◎ゼミナールは、前期3回、後期3回の計6回おこないます。ゼミナールは、1回2時間30分(休憩含む)です。

◎ゼミナールごとの必修ゼミは、前期終了後、後期開始までに原則2回、後期終了後に1回おこないます。

◎ゼミナールは、4~6名で編成し、担当講師の指導やゼミ生との議論をとおして各自の課題を修了論文に仕上げます。

◎ゼミナール大会(後期3日目)では、受講生が修了論文の構想あるいは骨子を発表し、ほかのゼミ担当講師から講評を受けます。その後のゼミでは、その講評も含めゼミ担当講師から指導を受けます。

合宿期間中の運営

◎合宿生活は、受講生が実行委員会をつくり運営します。

合宿期間中には、連合会長、連合事務局長、教育文化協会理事長との交流、懇談の場を設定しています。

修了

◎修了要件は、前・後期を受講、修了論文を提出し審査に合格することです。

修了者には、修了証を授与します。

2.授業プログラム

前期[2013年11月24日(日)~11月29日(金)]

[備考]

[1]開講式直後に、合宿プログラムや合宿生活全般についてオリエンテーションを行う。

[2]「連合の役割・行動Ⅰ」では、自己の課題を発表した後に、連合会長の問題提起をうけ、GWと質疑応答を行う。

[3]午後の講義終了後、実行委員会のミーティング(M)を行う。

[4]前期終了後に、後期までの「自学・自習期間」の過ごし方などについてオリエンテーションを行う。

[5]前期と後期の間に「必修ゼミ」を2回行う。(指導講師の判断により1回でも可)

後期[2014年5月11日(日)~5月16日(金)]

[備考]

[1]後期スタート時と終了時に、修了論文の作成などについてオリエンテーションを行う。

[2]「ゼミナール大会」では、受講生はひとりずつ修了論文の構想・骨子について発表し、他のゼミ担当講師から講評を受ける。

[3]「連合の役割・行動Ⅱ」では、各自、連合運動への提言を提起し、連合事務局長からコメントをもらい、全体で論議する。

[4]受講生は、5月17日朝解散する。

[5]後期終了後に「必修ゼミ」を1回行う。

3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義は、連合の戦略的方向性・課題を大づかみに理解し、連合の一員としての自分の役割・課題を確認することからスタートし、基礎から応用・運動へと、順次ステップアップできるように科目を配置しています。本年度は、これまでの運営経験と受講生のアンケート結果も参考に、1科目を新設、1科目を再開し、講義科目名の見直しを行いました。

*印は新設科目

| 領域 | 分野 | 科目 | (前期、後期) | 講義時間 |

|---|---|---|---|---|

| 政策 | 総合戦略 | 「連合の役割・行動Ⅰ-連合運動における自らの役割」 *「『安心社会』の実現戦略を考える(仮)」 「連合の役割・行動Ⅱ-連合運動における自らの行動」 |

(前) (後) (後) |

4時間 3時間30分 4時間 |

| 経済産業政策 | 「経済の見方」 「現代日本経済・社会論」 |

(前) (後) |

4時間 3時間30分 |

|

| 社会労働政策 | 「労働者自主福祉の課題」 「現代社会保障のとらえ方」 「人材活用と人事管理の課題」 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 「国際比較から見た日本の労使関係」 |

(前) (前) (前) (後) (後) |

3時間 3時間30分 3時間30分 3時間30分 3時間30分 |

|

| 組織 | 組織強化・拡大 | 「労働組合と政治」 「組織強化・拡大の課題と対応」 「国際労働運動の課題と連合の対応」 「男女平等参画と労働組合」 |

(後) (後) (後) (後) |

3時間30分 3時間30分 4時間 3時間30分 |

| 組織運営 | 「組合リーダーに聞く」 | (前) | 3時間 | |

| 基礎 | 人間と組織 | 「アサーティブ・トレーニング」 「ファシリテーション・トレーニング」 |

(前) (後) |

3時間30分 4時間 |

| 経済政治と労働 | 「労働運動の歴史(前・後編)」 「ジェンダーと労働」 「労働法の基礎」 「労使関係の課題」 |

(前) (前) (前) (後) |

7時間30分 3時間30分 4時間 3時間 |

|

| 特別プログラム | 論文のまとめ方 ゼミナール大会 |

(前) (後) |

1時間 4時間30分 |

|

| 合計 | 講義21科目:79時間 特別プログラム2科目:5時間30分 |

84時間30分 | ||

| ゼミナール | 前期3回+後期3回 =15時間 | 総時間 | 99時間30分 |

|---|

| 講義20科目 | 特別プログラム2科目 | ゼミナール(7回) | 総時間 |

|---|---|---|---|

| 72時間15分 | 5時間 | 17時間30分 | 94時間45分 |

4.講義科目・講師一覧(調整中含む)

☆印は特別プログラム

★印はゼミナール

| 講義日 | 科目 | 講師氏名 | |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 「連合の役割・行動Ⅰ-連合運動における自らの役割」 | 連合会長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 |

|

| 前 期 |

11.24(日) | ||

| 11.25(月) | 「アサーティブ・トレーニング」 「労働運動の歴史(前編)」 ★ゼミナールⅠ |

森田汐生 アサーティブ・ジャパン代表 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.26(火) | 「労働運動の歴史(後編)」 「労働者自主福祉の課題」 ☆「論文のまとめ方」 ★ゼミナールⅡ |

高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 中央労福協+労金協会+全労済 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.27(水) |

「現代社会保障のとらえ方」 「経済の見方」 ★自主ゼミナール |

菅沼 隆 立教大学教授 大瀧雅之 東京大学教授 |

|

| 11.28(木) | 「ジェンダーと労働」 「労働法の基礎」 ★ゼミナールⅢ |

神尾真知子 日本大学教授 野川 忍 明治大学法科大学院教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.29(金) | 「人材活用と人事管理の変遷と課題」 「組合リーダーに聞く」 |

橋元秀一 國學院大學教授 組合リーダー(調整中) 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 |

|

| 2014年 | 「労使関係の課題」 「労働組合と政治」 ★ゼミナールⅣ |

中村圭介 東京大学教授 民主党議員(調整中) 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 後 期 |

5.11(日) | ||

| 5.12(月) | 「現代日本経済・社会論」 *「安心社会の実現戦略を考える(仮)」 ★自主ゼミナール |

宮崎 徹 早稲田大学講師 宮本太郎 中央大学教授 |

|

| 5.13(火) | 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 ☆「ゼミナール大会」 ★ゼミナールⅤ |

毛塚勝利 中央大学教授 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 ゼミナール担当講師 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.14(水) | 「組織強化・拡大の課題と対応」 「ファシリテーション・トレーニング」 ★ゼミナールⅥ |

連合役員 中村圭介 東京大学教授 淺野 淳 j.union専務取締役 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.15(木) | 「国際比較から見た日本の労使関係」 「国際労働運動の課題と連合の対応」 ★自主ゼミナール |

田端博邦 東京大学名誉教授 桜田高明 ILO理事 |

|

| 5.16(金) | 「男女平等参画と労働組合」 「連合の役割・行動Ⅱ-連合運動における自らの行動」 |

連合役員 連合事務局長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 |

|

5.ゼミナールの紹介

| 禹ゼミ | テーマ:グローバル化と日本の労働組合 | 講師:禹 宗杬 埼玉大学経済学部教授 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||

| 課題(キーワード) | グローバリゼーション/コーポレート・ガバナンス/経営戦略/雇用の多様化/キャリア・処遇の複線化/産業政策/雇用政策/欧米の労使関係/アジアの労使関係/日本の労使関係の特徴/グローバル展開/グループ経営/ヒトへの投資/現場の再構築 | |||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||

| 木本ゼミ | テーマ:少子高齢社会のなかの人間と労働組合 | 講師:木本喜美子 一橋大学大学院社会学研究科教授 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||||

| 課題(キーワード) | 少子化/高齢化/未婚化・晩婚化/働くことと家族/労働市場の変動/非正規化/ジェンダー変動/若者の就業問題/女性労働問題/労働-生活時間構造/サラリーマン像の揺らぎ/ケアレスマン/ワークライフバランス/キャリア-ライフ・デザイン | |||||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||||

| 毛塚ゼミ | テーマ:労働法と労働組合 | 講師:毛塚勝利 中央大学法学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

直面する労働問題を素材に、労働法のしくみと課題を理解するとともに、労働組合がどのように問題の解決に取り組み、ワーク・ルールを充実させていくかを考える。

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 成果主義/裁量労働/ホワイトカラー・エグゼンプション/WLB/偽装請負/パートの均等待遇/会社分割/事業譲渡/投資ファンド/雇用差別/間接差別/障害者雇用/高齢者雇用/ハラスメント/過労自殺/メンタルヘルス/労働審判/労働契約法/変更解約告知/労働者代表制度/ステークホルダー民主主義 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

| 高木ゼミ | テーマ:経済・産業と労働組合 | 講師:高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||

| 課題(キーワード) | 産業構造の変化/社会構造の変化/政治構造の変化/グローバリゼーション/技術革新/市場万能主義/ワークフェア/社会的企業/ディーセントワーク/福祉ミックス/「働くことを軸とする安心社会」/社会的労働運動/デフレ脱却 | |||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||

| 橋元ゼミ | テーマ:企業・職場と労働組合 | 講師:橋元秀一 國學院大學経済学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 採用/従業員構成/非正規労働者(非典型雇用)/配置/教育訓練/賃金/成果主義/人事考課/労働時間/残業協定/労使協議/経営参加/組合組織構造/組合役員 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

6.ゼミナールの進行と課題

第12回受講生の体験談

常に「論文を作成しなければ」という脅迫観念とともに過ごした1年でした。この脅迫観念のおかげ?で、今までならば聞き流していたようなニュースも、この1年はニュースを見るたびに論文テーマとの関係性を考えるようになりました。このような経験は、株式等を保有している人が政治・経済のニュースに非常な関心を示すことに似ているかもしれません。そして、労働組合活動も日々の仕事も、このような問題意識を抱くようになるまで高めていかなければならないことに気付きました。

また、前期・後期に分けて開催されたRengoアカデミー・マスターコースの合宿には、子どもの保育の関係から通学で参加させていただきました。幸いにも、マスターコースの開催場所から自宅までが電車で30分程度の距離であったため、一人だけものすごく遠い宿泊部屋で合宿に参加しているという感覚でいられました。夜のゼミナール終了後の懇親・交流の場にも、時々は長い時間参加することができて、所属する産別を超えた交流を深められました。一度、疲れていたことと、酔っていたことと、さらに家に帰るという意識が薄かったことの3つが重なり、高木ゼミの○○という名札を付けたまま電車に乗って帰ったこともありました。

講義では、法律や経済を中心に各分野の第一人者の方の講義を多く受けることができたことに感銘を受けました。とくにあまり得意ではなかった労働法については、講師の人柄の良さもあって苦手意識が無くなり、早速講師の方が書いた書籍を購入し、講義を思い出しながら読む程になりました。

ただし、多くの講師の方から、現在の労働組合に対して叱咤される場面があり、感銘を受けるとともに正直悔しい思いもしました。これからは、この悔しさをバネに「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて活動を強化していきたいと考えます。

Rengoアカデミー・マスターコースは、前期・後期通じて1年という長い期間とあわせて、1日のスケジュールを振り返ってみれば、朝から夕方までの講義、夜中までのゼミ、そして翌朝――を缶詰状態で日々繰り返すとともに、提言や論文の作成等、心身ともに疲れる内容でした。

一方で、講義やゼミなどの具体的な内容については、単組の中では見えにくい「国内外の経済動向、労働市場、関係法規」などについて、先生方の幅広く・深い見識に基づき学ぶことができ、まさに「あっという間」の大変貴重な時間でした。

また、日々、夜遅くに開催される受講生間の意見交換(と称した部屋飲み)では、1日のまとめ(整理)や悩み等を共有し合うことができ、仲間の大切さを改めて感じるとともに、マスターコースを乗り切る大きなチカラとなりました。

今、まさにこの文書を読んでいる方は、Rengoアカデミー参加を予定されており、不安を抱いているものと思います。確かに苦しく・辛い時もありますが、これまでの自分には無かった視野や考え方、組織を跨いだ仲間など、大きな財産が得られますので、不安以上に大きな期待を持って臨んで頂ければと思います。

さいごになりますが、Rengoアカデミーという貴重な機会を与えてくださいました出身組織、講師・ゼミの先生方、共に苦労を分かち合った仲間、そして事務局の皆様、各位のサポートがあったからこそ、ここまで辿り着けたものであり、このことに対して改めてお礼申し上げます。

今後も、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、共にがんばりましょう!

私が所属する単組は、これまでも積極的にRengoアカデミーに役員を派遣しております。私は単組での専従経験は少なく、論文も書いた事がありませんでした。単組からアカデミーに参加するように言われた時は、ついに自分の番か・・・論文キツイな・・・と思っていました。

実際に参加させていただき、他産別の方々と知り合いになれた事は、大変良かったと思います。普段単組の中で活動していると、少しずつしか他産別の方と知り合いになれませんが、アカデミーに参加し、一気に知り合いが増え、また情報交換も出来たことは、自分にとってまさに『宝物』です。また、講師の先生方もわかりやすく教えてくれたので、「こんな視点からの考え方もあるのか」「こんなこと知らなかった」など気づいたことも多く、大変勉強になりました。

しかし、正直申しますと論文が大変でした。アカデミーの受講生とは『論文がなければいいアカデミーなのに・・・』と、いつも話していました。私は仕事の合間を見て作成しましたが、今年度は忙しい日が続いていたので、論文は正しく地獄でした。もっと段取りよく調べ、作成すればこんなにきつくなかったのかも知れませんが・・・

でも論文の大変さ以上に得る物が多く参加して良かったと思います。論文も終わってみればこんなものか、たまには良かったかなと思えます。

これを読んでいる方は、おそらくこれからアカデミーを受講するか、そろそろ自分の順番かな~と思っている方だと思います。日数や論文などキツイこともありますが、行くか行かないかの選択肢があるなら、迷わず行くべきです。今回知り合えたメンバーとは、一生付き合っていきたいと思えました。大変なのは一時期だけです。それよりも得られたものは大きかったです。今後も今回のメンバーとは連絡を取りながら、楽しく、真剣に組合活動に従事していきます。

Rengoアカデミーはありがたく受講させてもらいました。講義やゼミ、論文作成は時として辛いこともあり、日々の活動の忙しさで本当に論文を仕上げることができるのだろうかと不安な思いもありました。

論文を作成するにあたっては、日頃、課題としていたこと、その要因を整理し、解決策をだして最後に提言をすることの難しさを味わいました。また講師の方や同じゼミ生からアドバイスをもらい助けて頂きました。論文作成がきっかけで、数々の文献、調査資料に目を通すこととなり、自分自身が課題としていたことの背景やしくみを理解することもでき、今後の活動に活かせるものとなりました。

前期と後期それぞれ1週間、必修ゼミ、論文作成時間をとられることは日常業務に少なからず影響はあります。けれども朝から晩まで缶詰状態の研修生活と、同じゼミ生や受講生との交流、すばらしい講師の方々との出会い、そして、出来が良くも悪くも自分の「論文」が残せたことは私自身の財産となりました。Rengoアカデミー受講者から後悔したという声を聴いたことはありません。むしろ、いろいろな大変な思いを面白おかしく話せる共通の話題になっています。Rengoアカデミー受講の話が来た場合は「断らない」姿勢で挑んでほしいなと思います。

私は労働運動に関わるのが年齢的に遅く、さらに小規模単組の出身で、数年前企業倒産を経験し、上部団体の書記局員になり地方連合会に派遣となっている関係から、まさか自分が、Rengoアカデミー・マスターコースの受講生に選ばれると思ってもなく、また現在の業務で手一杯なのに、年2回約一週間の合宿講習期間に業務から離れることができるかと受講の手引きと共に段ボールいっぱいの資料が送られて、そのプログラムや資料の量の多さと質の高さに不安感が先に立ちました。

そして、あっという間に開講式の日となり、業務における会議日程は選挙の関係もあり変更となって、なんとか上司、同僚に迷惑かけることなく横浜の研修地へ無事出発することができましたが、初めての場所で、地図を読み違えて駅から5分で着く場所に30分近くも時間がかかり前途多難な予感を感じるものでした。

開講式後、早々に講義が始まり一講座3時間を超える高度な講義を4日半受けた前半の合宿は最後まで気力が持つか心配でしたが、合宿の良いところはいろんな組織から派遣された受講生が毎晩集まって、初めてあった人たちですが、同じ境遇で集まった連帯感からいろいろ興味深い話を聴くことができ、また自分のことも話すことができたことは、何よりも励みになりました。また、数人でゼミを組んでいるので、解らないことや出来ないことはゼミの仲間が協力してくれたので大変心強く助かりました。

ゼミと言えば、約1万字の修了論文を自分でテーマを決めて書くことになっているのですが、これがなかなかのもので合宿の夕食後にゼミが開催され、テーマ選定から問題設定し、章建てし、参考文献を探して調査し、骨組みして書き上げていくのですが、自分の主張したいことがうまく文書にならないのが現実で、ゼミ担当講師の先生から何度もアドバイスを受け足りない知識を埋めてもらい、ゼミ仲間からもアドバイスや励ましてもらい期限までに一応形になった時は、うれしくて自分を褒めてあげたいと思いました。

それから受講してよかったと思ったことは、連合の推進する労働運動が今の日本の生活環境において必要な活動であり、それを支持する高名な有識者である大学教授の方々が、アカデミー講義の講師となりゼミ担当講師となって親身にご教授いただけたことです。

正直に言えば、講義内容で理解できないことも多々ありましたが、アカデミーの受講生として参加したことにより、連合がめざす「働くことを軸とした安心社会」に向け、さらに今回学んだことをベースに取り組もうと思うようになったので、これからこの運動を担って行く多くの方が、受講することを切に願っています。

最後に、指導いただいた講師の先生の皆様、わがままな受講生の面倒をみていただいた教育文化協会の皆様、共に同じ釜の飯を食べ学んだ受講生の皆様、励ましあったゼミの皆様、そして送り出してくれた上司、同僚およびブロックの皆様など関係していただいた全ての方に感謝申し上げます。