募集は締め切りました。[2023.10.2]

目次

1.マスターコースのアウトライン

|

教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに500名が受講し、修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。

第23回目の今回は、マスターコース開講の趣旨と会員組織や受講生からの意見・要望、過去22回取り組んだ経験・反省をふまえ、引き続き、受講生出身組織の送り出しやすさと受講生本人の参加しやすさを基本に、①講義科目の前・後期への効果的な配置、②ゼミ生同士の自主的な議論・研究に資する自主研究枠の確保に努め、合宿日程の効果的編成を心がけました。

第23回マスターコース・プログラムのアウトラインは以下のとおりです。会員組織、連合構成組織および加盟組合、地方連合会などからのご参加をお待ちしています。

視点

マスターコースでは、人間・歴史・世界・「場」(※)からのアプローチを重視し、受講生の分析力・構想力の醸成をはかり、問題発見と問題解決の能力向上をめざします。

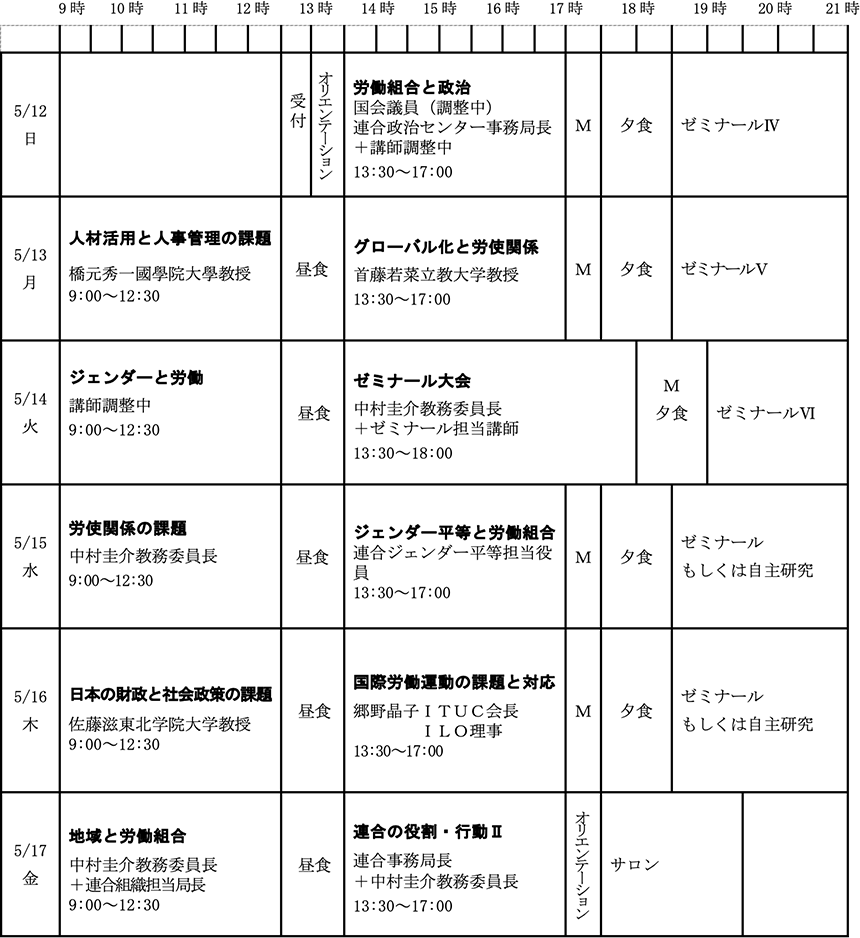

自らの「考察を深めたい課題」について、ゼミナールでの担当講師からのアドバイスや他のメンバーとの意見交換等を通じて、問題意識の深耕・多角化をはかるとともに、その課題解決方法を見つけ、修了論文にまとめていきます。(「5.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ」を参照)。

合宿教育をとおして受講生と講師の「人間としての結びつき」を深めます。

※「場」とは、問題を発見しその解決をはかるときの自分のスタンドポイントのこと

年間スケジュール

マスターコースは、合宿教育期間と自学・自習期間を組み合わせ1年間で修了します。

集中合宿は、前期、後期の2期制です。

後期:2024年 5月12日(日)~ 5月17日(金)の6日間

前期終了後から後期開講までの間と、後期終了後から修了論文完成までの間が、自学・自習の期間となります。この期間にはそれぞれ、必修ゼミを配置しています。

必修ゼミでは、ゼミ生は自学・自習期間の成果を発表し、ゼミナール担当講師からアドバイスを受け、後期のゼミへ、さらには修了論文へとつなげていきます。

修了論文については随時、担当講師からメール等で個別指導を受けることができます。

受講生は、2024年7月1日(月)までに修了論文を提出し、教務委員長の監修を経て、9月下旬~10月上旬に予定している修了式をむかえ、1年間のプログラムを修了します。

授業と講師陣

前期、後期の合宿教育では、授業は講義とゼミナールを併用しておこないます。

講師陣には、それぞれの分野の第一人者の他に、連合会長(Rengoアカデミー校長)や連合事務局長なども加わります。

講義

講義科目は、特別プログラムも含めて23科目です。

講義は、原則、講師からの問題提起、グループワーク、発表などを組み入れておこないます。講義の進め方は、授業60~70分と休憩10分のサイクルが基本ですが、多少、前後することがあります。

ゼミナール

受講生は、受講申込の際に、「考察を深めたい課題」を提出するとともに、5つのゼミナールのなかから希望するゼミを選択します。

ゼミナールは、前期3回、後期3回の計6回おこないます。ゼミナールは、原則1回最大3時間(休憩含む)です。

ゼミナールごとの必修ゼミは、前期終了後から後期開始までに原則2回、後期終了後に1回おこないます。

ゼミナールは、5名で編成し、担当講師の指導やゼミ生との議論をとおして各自の課題を修了論文に仕上げます。

ゼミナール大会(後期3日目)では、受講生が修了論文の骨子・仮結論を発表し、ほかのゼミ担当講師から講評を受けます。その後のゼミでは、その講評も含めゼミ担当講師から指導を受けます。

合宿期間中の運営

合宿生活は、受講生が実行委員会をつくり運営します。

合宿期間中には、連合会長、連合事務局長、教育文化協会理事長等との交流、懇談の場を設定しています。

修了

前期・後期を受講、修了論文を提出し教務委員長による監修を経て修了となります。

修了生には、修了証を授与します。

2.授業プログラム(素案・調整中含む)※プログラム関係は以下同じ

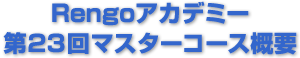

◇前期 <2023年11月12日(日)~17日(金)>

[備考]

① 午後の講義終了後、実行委員会のミーティング(M)を行う。

② 前期と後期の間に「必修ゼミ」を2回行う(指導講師の判断で1回でも可)。

③ 必修ゼミに加えて、オンラインでの指導の場を複数回設けることも可とする(前期後に1回、後期後に1回を上限とする。正規の必修ゼミと併せて計5回を上限とする)。

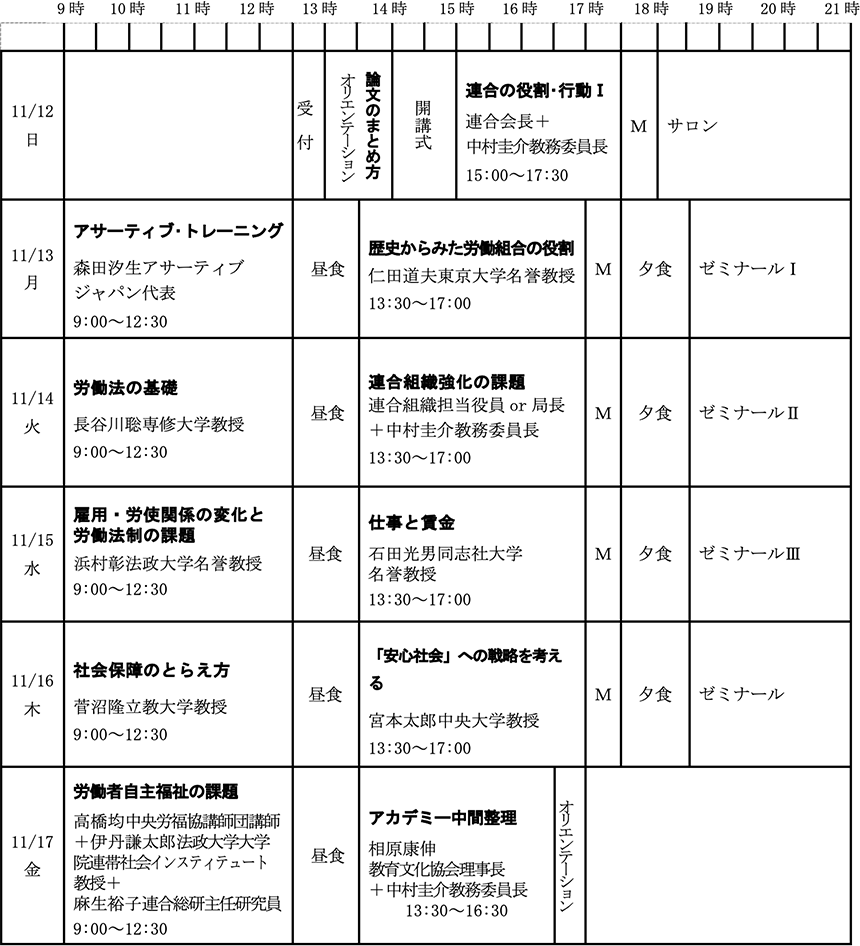

◇後期 <2024年5月12日(日)~17日(金)>

[備考]

① 後期終了後に「必修ゼミ」を1回行う。(前期終了後の2回と併せて計3回)

② 必修ゼミに加えて、オンラインでの指導の場を複数回設けることも可とする(前期後に1回、後期後に1回を上限とする。正規の必修ゼミと併せて計5回を上限とする)。

3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義は、連合の戦略的方向性・課題を大づかみに理解し、連合の一員としての自分の役割・課題を確認することからスタートし、基礎から応用・運動へと、順次ステップアップできるように科目を配置しています。

| 領域 | 分野 | 科目 | (前期、後期) | 講義時間 |

|---|---|---|---|---|

| 政 策 | 総 合 戦 略 | 「連合の役割・行動Ⅰ」 「『安心社会』への戦略を考える」 「連合の役割・行動Ⅱ」 |

(前) (前) (後) |

2時間30分 3時間30分 3時間30分 |

| 経済産業政策 | 「日本の財政と社会政策の課題」 「社会保障のとらえ方」 「グローバル化と労使関係」 |

(後) (前) (後) |

3時間30分 3時間30分 3時間30分 |

|

| 社会労働政策 | 「人材活用と人事管理の課題」 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 「労働者自主福祉の課題」 |

(後) (前) (前) |

3時間30分 3時間30分 3時間30分 |

|

| 組 織 | 組織強化・拡大 | 「連合組織強化の課題」 「労働組合と政治」 「ジェンダー平等と労働組合」 「国際労働運動の課題と対応」 |

(前) (後) (後) (後) |

3時間30分 3時間30分 3時間30分 3時間30分 |

| 基 礎 | 人間と組織 | 「アサーティブ・トレーニング」 | (前) | 3時間30分 |

| 経済社会と労働 | 「歴史からみた労働組合の役割」 「労働法の基礎」 「ジェンダーと労働」 「仕事と賃金」 「労使関係の課題」 「地域と労働組合」 |

(前) (前) (後) (前) (後) (後) |

3時間30分 3時間30分 3時間30分 3時間30分 3時間30分 3時間30分 |

|

| 特別プログラム | 「論文のまとめ方」 「アカデミー中間整理」 「ゼミナール大会」 |

(前) (前) (後) |

1時間 3時間00分 4時間30分 |

|

| 合 計 | 講義20科目:69時間00分 特別プログラム3科目:8時間30分 | 77時間30分 | ||

| ゼミナール | 前期3回+後期3回 =18時間 | 総時間 95時間30分 |

|---|

4.ゼミナールの紹介

| 禹ゼミ | テーマ:労働組合の機能と役割をみつめなおす | 講師:禹宗杬 法政大学大学院 連帯社会インスティテュート教授 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||

| 課題 (キーワード) |

労働組合の機能/労働組合の役割/企業別組合/産業別組織/ナショナルセンター/団体交渉/労使協議/政策・制度要求/労働者としての承認/公正としての正義 | |||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||

| 梅崎ゼミ | テーマ:キャリアと労使関係 | 講師:梅崎修 法政大学キャリアデザイン学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||

| 課題 (キーワード) |

産業構造の変動、技術革新、個別的労使関係、キャリアデザイン、生活・地域コミュニティ | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

| 木本ゼミ | テーマ:少子高齢社会のなかの人間と労働組合 | 講師:木本喜美子 一橋大学名誉教授 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||||

| 課題 (キーワード) |

少子高齢化/未婚化・晩婚化/働くことと家族/労働市場の変動/非正規化/ジェンダー変動/若者の就業問題/女性労働問題/労働-生活時間構造/サラリーマン像の揺らぎ/ワークライフバランス | |||||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||||

| 橋元ゼミ | テーマ:企業・職場と労働組合 | 講師:橋元秀一 國學院大學経済学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||

| 課題 (キーワード) |

採用/従業員構成/非正規労働者(非典型雇用)/配置/教育訓練/賃金/成果主義/人事考課/労働時間/残業協定/労使協議/経営参加/組合組織構造/組合役員 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

| 浜村ゼミ | テーマ:労働法と労働組合 | 講師:浜村 彰 法政大学名誉教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 | このゼミでは、労働法上の今日的課題について、ワークルールとしての労働法の基礎知識を修得しながら、課題の解決に向けた応用力を涵養するとともに、労働組合としてこうした課題にどのように取り組むべきか、を検討して、主体的に考える力を身につけることを目的とする。

|

|||||||||||

| 課題 (キーワード) |

非正規雇用/フリーランサー/雇用によらない働き方/生活時間と労働時間の規制/高度プロフェッショナル制度/労働者派遣/クラウドワーク/労働者・使用者の概念/労働者代表制度/割増賃金/労働紛争解決制度/不当労働行為/労働基本権/労働法におけるリベラリズム/労働契約法/解雇制限と金銭解決/組合民主主義/労働組合と政治 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

5.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ

<参考資料>

第22回受講生の体験談

私がRengoアカデミーに参加する上で、意識したことが3つあります。1つに、授業は積極的に参画する。2つに、同期の輪を大切にする。3つに、楽しく取り組む、です。前期の授業では、私にとってテーマが難しく、ついていけないと思ったこともありましたが、先にあげた3つを胸になんとかくらいついて乗り越えました。そして、愉快な同期たちとの仲も深まったおかげもあり、後期はとても楽しく過ごすことができました。

論文については、自組織での活動を進めていく中で深めることができた内容があり、それに伴い、後期が終わった後でテーマを変えたいという思いが出てまいりました。そんなとき、先生が親身になって相談に乗ってくださったので、思い切ってテーマを変更しました。それでも、書き上げることが出来ました。論文1万字と聞くと構えてしまうかもしれませんが、思っているより文字数は書くことができますので、安心してください。

最後に、Rengoアカデミーに参加し、素晴らしい22回生に出会えたこと、論文を書き上げるにあたり多大なるサポートをいただいた先生方、たくさんのことをご教授くださった講師の皆さま、日々様々なことを引き起こす22回生(笑)を支えてくださった事務局の皆さまに感謝いたします。そして、Rengoアカデミーに派遣し、その間の業務のサポートしてくれた自労組にも感謝します。ありがとうございます。

Rengoアカデミー・第22回マスターコースでは、ものすごい講師の方々から労働組合・運動についてお話をしていただき、大変貴重な時間となりました。朝から夕方まで講義やグループディスカッション、夕食後はゼミナールというものすごいタフなスケジュールではありましたが、素晴らしい仲間に出会えることができ、前期・後期併せて約2週間の講義、修了論文を乗り越えることができました。

講義テーマの中には、参加される方にとっては、よく知っている内容があるかもしれません。でも仲間の意見や講師の考え方を聞くと新たな気づきが生まれ、必ず今後の運動に活かすことができるはずです。普段の業務では味わえない濃厚な時間になることは間違いありません。

最後に、「自分はとんでもないところにきてしまった」これが初めの感想でした。しかし、終わってみると、「参加してよかった!」と不思議ですが素直に思えました。修了論文もかなり大変です。第23回マスターコースに参加される方は、少しずつでいいので早い段階から準備されることをお勧めします。

このすばらしい機会は誰にでも与えられるものではありません。日々の業務もあるなか大変ではありますが、参加される方はぜひ前向きに、そして仲間との時間を楽しんでください。

今まで受けた中で、最も濃い内容の研修でした。合宿での講義は「聞いているだけ」というものがなく、とにかく考えさせられ、自分の意見を求められ、グループで話し合いをするため気を抜けません。ですが、講師陣が素晴らしいため話は面白く、新たな気づきを得られる内容ばかりでした。受講生の「知りたい」という気持ちに対して、先生方にしっかり応えていただける雰囲気があり、学ぶ場として素晴らしい環境であったと思います。また、普段接する事のない地域や産別の皆さんと出会い、交流することは刺激になりますし、その後の組合活動を豊かにしてくれるでしょう。

論文執筆はとても苦しみました。文章を書くことが苦手なため、テーマを決めるところから追い詰められ、前期合宿から提出するまで、ずっと論文が頭から離れませんでした。ゼミの仲間とお互いに励ましあい、なんとか乗り越えることができました。ですが、これだけの時間をかけて、ひたすら考え、話を聴き、悩み、答えを探るということは、社会人になるとなかなか得られない貴重な経験だったと思います。

本講座は、数カ月間、仕事と並行し進めていくことになり、正直、大変だと思います。これから受講者を出される組織におかれては、受講期間の仕事の割り振りについて配慮をお願いしたいと思います。

参加のきっかけはRengoアカデミー・マスターコースの修了生からのお誘いでした。その修了生の論文執筆当時「大変そうだったな」という記憶と現在でも続く同期生との懇親を見て不安と期待がありました。

合宿研修は前期、後期ともに一週間おこなわれましたがあっという間に過ぎました。各講義とも非常に充実したもので、これまで「なんとなく」知っていた知識を「しっかり」学ぶことができました。合宿が始まった当初は整理が追い付かないくらいの情報量でした。しかし、いずれの講義も気になるポイントがあり深く考えるきっかけを得ました。論文執筆では「あなたが書きたいことを書いてください」との指示から、自身の考えを整理していくことが私にとって一番大変でした。先生やゼミの仲間からアドバイスをいただく中で、少しずつ整理をしていったことを記憶しています。

合宿期間を共に過ごした同期生は皆、個性的で頼れる仲間でした。産別を越えた仲間との出会い、関係が築けたことは大変貴重な経験です。

Rengoアカデミー・マスターコースで得たものは、労働と社会の課題に対する知識、論文執筆による思考の深化、今後も関係が続く仲間といずれもかけがえのないものでした。合宿研修から論文完成まで1年弱の期間に得た仲間と知識は私の今後の活動に資するものと感じます。

今後も私のような体験をできる仲間が増えることを望みます。

まず前期・後期の合宿期間ではとにかく「考えたことのない問い」を突き付けられ、まさに「頭に汗をかく」思いでした。各界の第1人者の先生方による講義はどれも非常に面白く、考えさせられました。と同時に、今まで自分が全く知らなかった労働組合や連合の一面に触れたり、労働運動のみならず広く社会の課題を知り、自分の理解の浅さに気づかされたり、衝撃を受けた講義も一つや二つではなかったです。長年組合役員をやってきましたが、「自分は何も知らなかったのだ」と思い知らされました。

そして論文作成のゼミナールでは、「自分の疑問や課題を整理し、絞り込んでテーマ化し、自ら動いて調査して結論にまとめる」という一連の過程を体験することができます。なかなか思うようにまとめきれず、先生のご指導の時間には苦悶したり緊張したり、提出期限前には追い詰められたりもしますが、ゼミ生同士励まし合い、時には心配しあって乗り越えてきたと思います。

最後に、ともに第22回Rengoアカデミーに集った仲間たちについて。産別も、これまでのキャリアも大きく違う20人でしたが、何度も討議し、互いの体験や立場から意見を述べあい、またオフの時間も語り合い、最後には私の知らなかった世界で奮闘する多くの仲間を得ることができました。今後大きな課題にぶち当たったとき頼れる仲間を得られたことは、何よりの宝です。

最後に、参加される皆さんへ。間違いなく大変ですが、自分の価値観をも揺るがすような体験はそうそうできるものではありません。苦労すら楽しむ気持ちで、ぜひ門をたたいてみてください。