募集は締め切りました。[2014.10.27]

目次

1.マスターコースのアウトライン

|

教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに326名が受講し、修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。

第14回目の今年は、マスターコース開講の趣旨と会員組織や受講生からの意見・要望、過去13回取り組んだ経験・反省をふまえ、引き続き、受講生出身組織の送り出しやすさと受講生本人の参加しやすさを基本に、[1]講義科目の前・後期への効果的な配置、[2]ゼミ生同士の自主的な議論・研究に資する自主ゼミ枠の確保に努め、合宿日程の効果的編成を心がけました。

第14回マスターコース・プログラムのアウトラインは以下のとおりです。会員組織、連合構成組織および加盟組合、地方連合会などからのご参加をお待ちしています。

視点

◎マスターコースでは、人間・歴史・世界・「場」からのアプローチを重視し、受講者の分析力・構想力の醸成をはかり、問題発見と問題解決の能力向上をめざします。

<注:「場」とは、問題を発見しその解決をはかるときの自分のスタンドポイントのこと>

◎合宿教育をとおして受講生と講師の「人間としての結びつき」を深めます。

年間スケジュール

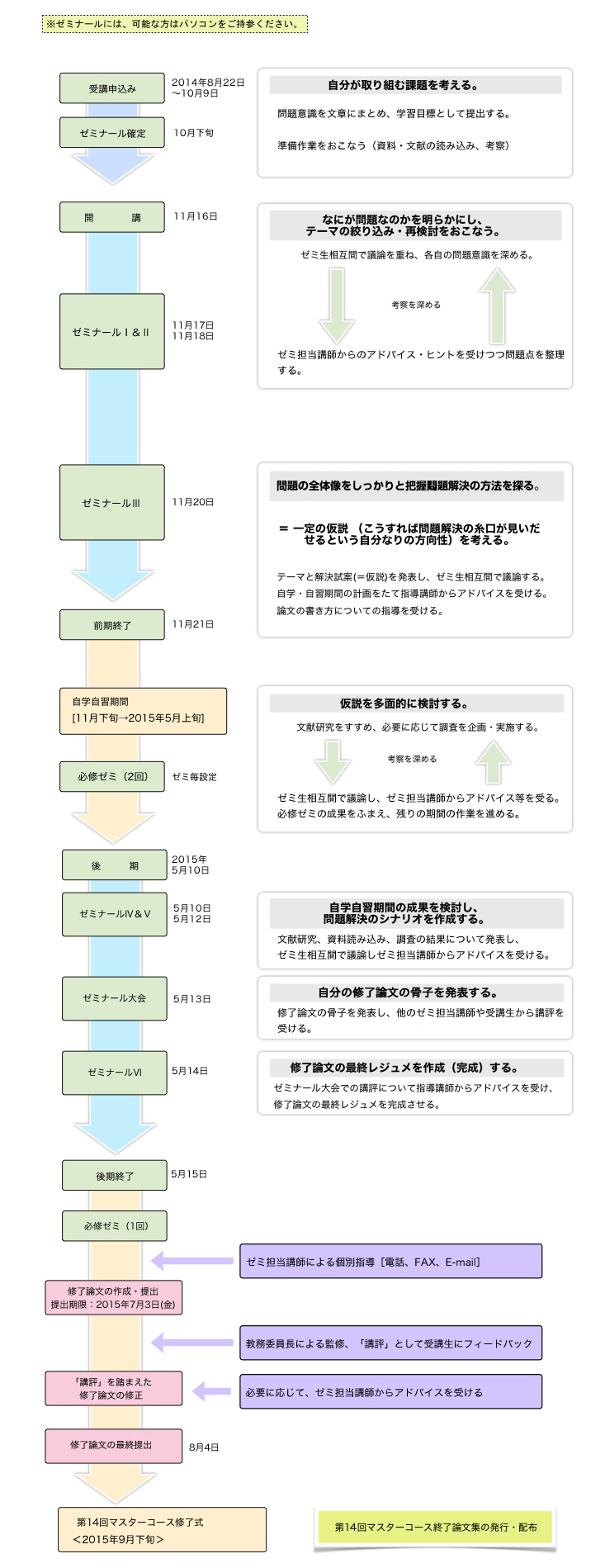

◎マスターコースは、合宿教育期間と自学・自習期間を組み合わせ1年間で修了します。

◎集中合宿は、前期、後期の2期制です。

前期:2014年11月16日(日)~11月21日(金)の6日間

後期:2015年 5月10日(日)~ 5月15日(金)の6日間

◎前期終了後から後期開講までの間と、後期終了後から修了論文完成までの間が、自学・自習の期間となります。この期間にはそれぞれ、必修ゼミを配置しています。

必修ゼミでは、ゼミ生は自学・自習期間の成果を発表し、ゼミナール担当講師からアドバイスを受け、後期のゼミへ、さらには修了論文へとつなげていきます。

修了論文については随時、担当講師からメール等で個別指導を受けることができます。

◎受講生は、2015年7月3日(金)までに修了論文を提出し、審査に合格して9月下旬に予定している修了式をむかえ、1年間のプログラムを修了します。

授業と講師陣

◎前期、後期の合宿教育では、授業は講義とゼミナールを併用しておこないます。

◎講師陣には、それぞれの分野の第一人者の他に、連合会長(Rengoアカデミー校長)や連合事務局長なども加わります。

講義

◎講義科目は、特別プログラムも含めて23科目です。

◎講義は、原則、講師からの問題提起、グループワーク、発表などを組み入れておこないます。

講義の進め方は、授業60~70分と休憩10分のサイクルが基本ですが、多少、前後することがあります。

ゼミナール

◎受講生は、受講申込みの際に、「考察を深めたい課題」を提出するとともに、5つのゼミナールのなかから希望するゼミを選択します。

◎ゼミナールは、前期3回、後期3回の計6回おこないます。ゼミナールは、原則1回2時間30分(休憩含む)です。

◎ゼミナールごとの必修ゼミは、前期終了後、後期開始までに原則2回、後期終了後に1回おこないます。

◎ゼミナールは、5名程度で編成し、担当講師の指導やゼミ生との議論をとおして各自の課題を修了論文に仕上げます。

◎ゼミナール大会(後期4日目)では、受講生が修了論文の骨子を発表し、ほかのゼミ担当講師から講評を受けます。その後のゼミでは、その講評も含めゼミ担当講師から指導を受けます。

合宿期間中の運営

◎合宿生活は、受講生が実行委員会をつくり運営します。

◎合宿期間中には、連合会長、連合事務局長、教育文化協会理事長との交流、懇談の場を設定しています。

修了

◎前・後期を受講、修了論文を提出し教務委員長による監修を経て修了となります。

修了者には、修了証を授与します。

2.授業プログラム

前期[2014年11月16日(日)~11月21日(金)]

[備考]

[1]午後の講義終了後、実行委員会のミーティング(M)を行う。

[2]前期と後期の間に「必修ゼミ」を2回行う。(指導講師の判断で1回でも可)

後期[2015年5月10日(日)~15日(金)]

[備考]

[1]後期終了後に「必修ゼミ」を1回行う。

3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済社会と労働の7分野から編成しています。

講義は、連合の戦略的方向性・課題を大づかみに理解し、連合の一員としての自分の役割・課題を確認することからスタートし、基礎から応用・運動へと、順次ステップアップできるように科目を配置しています。

*印は新設科目

| 領域 | 分野 | 科目 | (前期、後期) | 講義時間 |

|---|---|---|---|---|

| 政 策 | 総 合 戦 略 | 「連合の役割・行動Ⅰ」 「『安心社会』への戦略を考える」 「連合の役割・行動Ⅱ」 |

(前) (後) (後) |

3時間30分 4時間 4時間 |

| 経済産業政策 | 「現代日本経済論」 「経済の見方」 |

(前) (後) |

3時間30分 3時間30分 |

|

| 社会労働政策 | 「労働者自主福祉の課題」 「現代社会保障のとらえ方」 「人材活用と人事管理の課題」 「グローバリゼーションと労使関係」 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 |

(前) (前) (前) (後) (後) |

3時間30分 4時間 4時間 3時間30分 4時間 |

|

| 組 織 | 組織強化・拡大 | 「国際労働運動の課題と対応」 「労働組合と政治」 「組織強化・拡大の課題と対応」 「男女平等参画と労働組合」 |

(前) (後) (後) (後) |

3時間30分 4時間 4時間 3時間30分 |

| 組 織 運 営 | 「組合リーダーに聞く」 | (前) | 4時間 | |

| 基 礎 | 人間と組織 | 「アサーティブ・トレーニング」 「ファシリテーション・トレーニング」 |

(前) (後) |

4時間 4時間 |

| 経済社会と労働 | 「労働運動の歴史」 「労働法の基礎」 「ジェンダーと労働」 「労使関係の課題」 |

(前) (前) (前) (後) |

3時間30分 4時間 3時間30分 3時間30分 |

|

| 特別プログラム | 論文のまとめ方 ゼミナール大会 |

(前) (後) |

30分 4時間30分 |

|

| 合 計 | 講義21科目;79時間 特別プログラム2科目;5時間 | 84時間 | ||

| ゼミナール | 前期3回+後期3回 =14時間30分 | 総時間 | 98時間30分 |

|---|

| 講義21科目 | 特別プログラム2科目 | ゼミナール(6回) | 総時間 |

|---|---|---|---|

| 79時間30分 | 5時間30分 | 15時間 | 100時間 |

4.講義科目・講師一覧(調整中含む)

★印はゼミナール

| 講義日 | 科目 | 講師氏名 | |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 「労働運動の歴史」 | 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 | |

| 前 期 |

11.16(日) | ||

| 11.17(月) | 「アサーティブ・トレーニング」 「労働者自主福祉の課題」 ☆「論文のまとめ方」 ★ ゼミナールI |

森田汐生 アサーティブ・ジャパン代表 中央労福協+労金協会+全労済 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.18(火) | 「現代日本経済論」 「労働法の基礎」 ★ ゼミナールII |

宮崎 徹 早稲田大学講師 野川 忍 明治大学法科大学院教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.19(水) | 「ジェンダーと労働」 「現代社会保障のとらえ方」 ★ 自主ゼミナール |

神尾真知子 日本大学教授 菅沼 隆 立教大学教授 |

|

| 11.20(木) | 「国際労働運動の課題と対応」 「組合リーダーに聞く」 ★ ゼミナールIII |

吉田昌哉 連合総合国際局長 産別(単組)リーダー(調整中) 高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 ゼミナール担当講師 |

|

| 11.21(金) | 「人材活用と人事管理の課題」 「連合の役割・行動I」 |

橋元秀一 國學院大學教授 古賀伸明 連合会長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 |

|

| 2015年 | 「労働組合と政治」 ★ ゼミナールIV |

高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 他(調整中) ゼミナール担当講師 |

|

| 後 期 |

5.10(日) | ||

| 5.11(月) | 「ファシリテーション・トレーニング」 「『安心社会』への戦略を考える」 ★ 自主ゼミナール |

淺野 淳 j.union専務取締役 宮本太郎 中央大学教授 |

|

| 5.12(火) | 「労使関係の課題」 「組織強化・拡大の課題と対応」 ★ ゼミナールV |

中村圭介 東京大学教授 連合役員(調整中) 中村圭介 東京大学教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.13(水) | ☆「ゼミナール大会」 「経済の見方」 ★ 自主ゼミナール |

中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 ゼミナール担当講師 大瀧雅之 東京大学教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.14(木) | 「グローバリゼーションと労使関係」 「雇用・労使関係の変化と労働法制の課題」 ★ ゼミナールVI |

田端博邦 東京大学名誉教授 毛塚勝利 中央大学教授 ゼミナール担当講師 |

|

| 5.15(金) | 「男女平等参画と労働組合」 「連合の役割・行動II」 |

女性組合役員(調整中) 神津里季生 連合事務局長 中村圭介 Rengoアカデミー教務委員長 |

|

5.ゼミナールの紹介

| 禹ゼミ | テーマ:グローバル化と日本の労働組合 | 講師:禹 宗杬 埼玉大学経済学部教授 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||

| 課題(キーワード) | グローバリゼーション/コーポレート・ガバナンス/経営戦略/雇用の多様化/キャリア・処遇の複線化/産業政策/雇用政策/欧米の労使関係/アジアの労使関係/日本の労使関係の特徴/グローバル展開/グループ経営/ヒトへの投資/現場の再構築 | |||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||

| 木本ゼミ | テーマ:少子高齢社会のなかの人間と労働組合 | 講師:木本喜美子 一橋大学大学院社会学研究科特任教授 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||||

| 課題(キーワード) | 少子化/高齢化/未婚化・晩婚化/働くことと家族/労働市場の変動/非正規化/ジェンダー変動/若者の就業問題/女性労働問題/労働-生活時間構造/サラリーマン像の揺らぎ/ケアレスマン/ワークライフバランス/キャリア-ライフ・デザイン | |||||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||||

| 毛塚ゼミ | テーマ:労働法と労働組合 | 講師:毛塚勝利 中央大学法学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

直面する労働問題を素材に、労働法のしくみと課題を理解するとともに、労働組合がどのように問題の解決に取り組み、ワーク・ルールを充実させていくかを考える。

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 限定正社員/裁量労働/ホワイトカラー・エグゼンプション/WLB/偽装請負/均等・均衡処遇/会社分割/事業譲渡/投資ファンド/雇用差別/間接差別/障害者雇用/高齢者雇用/ハラスメント/過労自殺/メンタルヘルス/労働審判/労働契約法/変更解約告知/労働者代表制度/ブラック企業/ステークホルダー民主主義 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

| 高木ゼミ | テーマ:経済・産業と労働組合 | 講師:高木郁朗 Rengoアカデミー副校長 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||||

| 課題(キーワード) | 産業構造の変化/人口と社会構造の変化/政治構造の変化/グローバリゼーション/技術革新/市場万能主義/社会的企業/ディーセントワーク/福祉ミックス/「働くことを軸とする安心社会」/社会的労働運動/デフレ脱却/地域生活圏 | |||||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||||

| 橋元ゼミ | テーマ:企業・職場と労働組合 | 講師:橋元秀一 國學院大學経済学部教授 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 |

|

|||||||||||

| 課題(キーワード) | 採用/従業員構成/非正規労働者(非典型雇用)/配置/教育訓練/賃金/成果主義/人事考課/労働時間/残業協定/労使協議/経営参加/組合組織構造/組合役員 | |||||||||||

| 講師略歴 |

|

|||||||||||

6.修了論文作成にむけたゼミナールの進行イメージ

第13回受講生の体験談

Rengoアカデミーというのは、連合に入って間もない人のための研修や幹部候補生の研修というイメージがあったので、ただ連合に長く在籍している劣等生の自分としては、正直不安な気持ちでいっぱいでした。受講生の先輩からは「論文が大変、1万字は書かなきゃならないよ」とか「授業はハードだよ」とか「眠れないよ」などの、ありがたい(?)事前情報もいただいていましたが、選んでいただいたからには楽しまねばと思いました。

不安な思いや文書を書かねばならないという思いを抱える事は確かですが、法律・経済・共同参画・政治などあらゆるジャンルの講師陣から受ける講義は大変魅力的でした。

早い段階に受講しておくと後々身に着く講義とは思いますが、長年連合に在籍していたからこそ得られた内容も多く、とても充実した講義でした。

全般的に体を動かす内容が少なく話を聞くことが中心で、講義に次ぐ講義の中で講師陣の熱弁で時間延長もあって受講日程は確かにハードです。息を着く間もなくゼミ研修に突入となることもあり、「ゼミ」について理解していなかった私にとっては、「ゼミ」ってこんなに難しい話や議論を交わすんだと驚きましたが担当教授やゼミ仲間との交流は何にも代えがたいものがあります。

23時近くまでゼミを行ないその後は仲間との交流タイムです。同じ目標同じ課題を抱えながら特別な時間を共有してできる仲間の絆も格別です。特に地方連合会のプロパーである私にとっては、いろいろな年代いろいろな立場の仲間との話は即実践につなげていける話ばかりで大変参考になりました。

1年間かけた壮大な学習の中で、「書けない」と思っていた論文も講義から読み取ったり、教授の本を参考にしたり、各方面に取材することで書き切ることができました。

山は登るまでが大変ですが、登ってきた道程を思い返したとき、苦労にもまして楽しかった思いや達成感が感じられ、ひと回り大きくなった自分を認識できると思います。

これから受講される方は、自分の大きな転機にもなると思います。

恐れずぜひチャレンジしてほしいと思います。

『私にRengoアカデミーが務まるのだろうか、無事に修了することができるのだろうか。』

これが、「Rengoアカデミー・第13回マスターコース」への参加が決まった時の正直な感想でした。同じ産別・単組の過去のRengoアカデミー参加者から、Rengoアカデミーでの体験談を聞いていたことから、大きな期待を抱いたと同時に、「修了論文」という、私にとっての大きな壁と向きあうことへの不安が広がりました。

2013年11月24日(日)、「Rengoアカデミー・第13回マスターコース」前期の初日のことは、今でも忘れられません。期待1割、不安9割という気持ちの中、初めてゼミの方々と顔を合わせたとき、(当然といえば当然ですが)よそよそしい感じの中で講義がはじまりました。

そこから少しずつお互いのことを知っていくことになるのですが、他の受講生の方々を含めて、ゼミの方々と距離が縮んだきっかけは、「毎晩21時から24時までの大部屋でのゴールデンタイム」のおかげだと思います。たわいも無い話から始まり、修了論文に対する不安や講義の内容に関する話、最後はたわいも無い話で終わるような時間でしたが、その中で受講生の方々と膝を付け合せたコミュニケーションをとることができ、人となりを知ることができました。前期最終日には、初日のよそよそしさが嘘のように、1週間の研修を終えた充実感を全員でわかちあったことを覚えています。

その後、ご指導いただいたゼミの先生のご自宅で実施した自主ゼミと美味しい手料理をご馳走になったこと、必修ゼミでの白熱した議論など、振り返ってみれば多くの思い出が残っています。

そのような中、修了論文に対する不安は、最終提出をするまで払拭することができませんでした。修了論文は、初めて論文を書く私にとって、作成途中は苦役以外の何物でもありませんでした。しかし、ゼミの先生からのご指摘により、自分自身の問題認識が少しずつ明確になっていき、ゼミの方々にも励ましていただきながら、なんとか完成までたどり着くことができました。論文作成の中で、自分自身が抱いていた問題認識を問い直すことができ、自分自身を見つめ直すことができました。修了論文を完成させたことは、私にとって大きな自信となりました。

最後に、これまで多くのことを語り合った「Rengoアカデミー・第13回マスターコース」の受講生の皆さまとご指導いただいた先生、そして、このような機会を与えていただいた出身団体に感謝するとともに、前期・後期の研修をはじめ、様々な場面でご支援いただいた教育文化協会の皆さまに御礼を申し上げます。

ありがとうございました。

私は第13回受講生の中では一番遠く、北海道からの参加でしたが、Rengoアカデミー・マスターコースに、当初は半分騙されて参加したようなものでした。職場の担当からは受講内容の説明もなく、たまたま前期日程期間中に体が空いた私に白羽の矢が。まさか前期・後期通じて1年という長い期間とは夢にも思いませんでした。

実際に、前期を受講してみると、朝からびっしりボリュームのある講義と、夕食後のゼミ。講義は単なる詰め込みだけではなく、ゼミ単位に討論・発表があり、正に寝る間もなく?最近使わなくなりつつあった脳みそをフル回転させながら何とか乗り切った感じでした。そしてゼミは、自分で設定した修了論文課題の方向性を、産別の違う仲間が自分の産別の悩みや課題を持ち寄って議論。そして担当教授からの鋭い指摘&突っ込み。終わるのはどのゼミよりも遅くなり・・・。やっとの思いで、一日の日程を終えると、唯一自由時間とも言うべき受講生同士の意見交換?憩いの場での部屋飲みに日付変更時間まで参加・・・。このサイクルを毎日繰り返す訳です。

ここまでを読むと、なんて辛い、厳しい、監獄だ!と、思われるかも知れませんが、実に充実していて、自分自身楽しく貴重な体験が出来たと思っています。確かに心身ともにハードではありましたが、それ以上に、労働組合の歴史、政治、経済、労働法制など様々な分野を、有名大学教授陣が講義を受け持ち、改めて学ぶことが出来たのと、普段接することの出来ない産別の仲間と悩みや課題を共有し、仲間作りが出来ました。はっきりと感じたことは、職場環境も職種も地域も違う仲間でしたが、問題点や課題、悩みは共通であり、向かうべき道は一つだと思えたことです。そしてこの仲間達は、将来に渡って付き合っていける人脈であり財産となりました。

第14回受講生の皆さんは、不安はあるかと思いますが、新たな視点で労働運動を考える機会となりますし、産別を越えた仲間作りなど、得られるものが本当に多いRengoアカデミーとなると断言します。是非頑張って臨んでいただきたいと思います。

最後に、冒頭「半分騙されて」と書きましたが、今は貴重な体験をさせて頂いたことに感謝すると共に、講師、ゼミの担当教授の方々、事務局の皆様に、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました!

私は、企業内労働組合にて長い期間に渡り専従業務に就いていますが、とかく「業務をこなす」という感覚がここ数年芽生えがちでした。それを断ち切り、あらためて組合運動を学びなおしたいという思いから、このRengoアカデミーに参加を決めました。

講義は、学生時代に学んだ科目もありましたが、社会人になり仕事をする中であらためて感じることや気付かされるテーマが多々あり、集中力をもって聴く事ができました。

こちらからの質問に対しても、講師陣からは丁寧かつ真摯にお答えいただきましたし、知識を余すことなく伝えていただいたと思います。労働界にも精通されている厳選された講師の方々から学ぶことは、大変貴重な機会であると同時に、受講生の仲間と同じ話を聞いてディスカッションができたことは、私のこれからの取り組みに大きな財産となりました。

論文は、主にゼミナールを通じて構想を練っていくのですが、先生からは問題意識はもちろんのこと、事実を検証し積み重ねていくことの大切さと難しさを特に教わりました。しかし、これらを怠ると自らの考えが整理されていかないことも実感しました。論文を書くことよりも、この点が最も悩み、時間がかかりました。しかし、ゼミナールの仲間と意見を交わしていくうちに、テーマが離れていると思っていた個々の論文が、様々な形で問題がつながっていることに気付かされました。これは不思議な感覚でした。

Rengoアカデミーに参加し、あらためて組合運動の社会的意義に立ち返ることができました。

最後になりましたが、ご指導いただいた講師の方々、学びに集中できる環境を整えていただいた教育文化協会の皆様、まさに同じ釜の飯を食べ学んだ受講生仲間、励まし合い、情報協力をいただいたゼミナールの仲間、そしてアカデミーに送り出していただいた産別、職場の同僚に感謝申し上げます。

組合の仕事に就いて9年。Rengoアカデミーには「いずれ、行かなくてはならない」という認識を持っていましたが、お話をいただいた時は、逃げる方法はないかと考えるばかりでした。前期の講習ではハードな受講スケジュールと濃厚すぎる講義内容に圧倒され、本当にやれるのか、自分は場違いなのではないかと何度も心が折れそうになりました。しかし、講義を受けていく中で、民間労働法や経済、産業構造など、今まで自分と関わりのなかった事柄に触れるにつけ、自分が今までいかに無知であったか思い知らされました。しかし、同時に視野が広がり、あらゆる世界が身近になったような心地になりました。そして、そういった中で改めて、労働組合の意義、果たすべき役割を問い直すと同時に自分がそれとどう向き合っていくかを考えさせられました。

ゼミ、論文執筆も決してラクなものではありませんでした。業務を抱えながらの論文の作成は想像以上に苦しいものでした。仕事に家事、育児と多忙な状況の中では、業務終了後、寝る間を惜しんで書くことしかできず、不安と焦りが募るばかりでした。しかし、そのような中でも、ゼミの先生は厳しくもあたたかく接してくださり、少ない時間の中で熱心に導いてくださいました。また、事務局の方も適切なアドバイスをくださり、職場の仲間もあたたかく見守ってくださいました。そして、何よりも励みになったのは、同期生、ゼミの仲間の存在です。苦しい時は声を掛け合い、煮詰まった時は意見を出し合い、逃げ出したい時は愚痴を言い合い、落ち込んだ時は慰め合い、絶えず思いを共有することができました。彼らの存在は心の支えであり、そこで培った絆は断ち切り難いものだと確信しています。

Rengoアカデミーの成果は修了論文という目に見えるものだけでなく、そこで得たたくさんの情報や知識、仕事への意欲、そして友情…とさまざまです。チャレンジする価値は十分にあると思います。