2025年度「働くということ-現代の労働組合」

■第7回■

非正規雇用労働者の組織化と処遇改善に向けた取り組み

1.はじめに

皆さんこんにちは。伊藤ハム米久労働組合で中央執行委員長をしております立花と申します。短い時間にはなりますが、皆さんにとって何か気づきのある回にできたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中身に入る前に私の自己紹介させていただいて、人となりをわかっていただいたうえで話を聞いていただけたらと思います。今日、講義をすることをすごく楽しみにしておりまして、喋り方でわかるかなと思うのですが、もともと関西出身です。

今は労働組合の委員長をしていて、「何だ?それ?」と思われるかもしれないですが、実は普通に経済学部を卒業しまして、皆さんと同様に一般企業の就活をしていました。その中でもともとはこの伊藤ハムという会社の、関西が本社になりますが、兵庫県の本社の営業に配属になりまして、そこで営業を6年間していました。なので、別に特別なキャリアを持っているわけでもなく、特別な就活をしたわけでもないので、ぜひその辺も、年齢的にはだいぶ上にはなりますけど、その当時の話とかも聞いていただきながら、何でも質問していただけたらと思っています。

それで、営業で入社したのですけど、じゃあなぜ今労働組合にいるのかというところを少しお話させていただきます。どうでしょう、労働組合のことをちょっとわかってきたよって方、どれくらいいらっしゃいます? 手を挙げてもらえますか。(学生挙手) まだまだですよね、多分。ということで、ちょっと労働組合ってどんな組織かっていうお話をさせてもらいます。我々は一緒に働く従業員の方の労働条件、例えばお給料であったり、あとは働く環境、有休が取りやすい環境ですとか、しっかり休めるような環境を作るための取り組みを頑張って日々やっています。

自分が営業で働いているとき、この伊藤ハムに就職を決めた一つの動機に、働く人、そこで働いている人がすごく素敵な人が多いなというのが当時ありました。それは私の直感でもあるのですけど、その直感を信じて入社して、今16年目ぐらいになりますが、今でもそれは間違ってなかったなと、すごく温かい人が多いなと思っています。ただ、飲みに行ったりすると、結構仕事の愚痴だったり、会社の愚痴、上司の愚痴などを言うんです。その光景を見て、今は外向きの営業の仕事をしていますけど、この一緒に働いている方々のために何かできないかなと思っていたところ、当時の労働組合の委員長から、一回一緒に仕事してみないかと、今まで営業だったかもしれないけど、外向きの仕事から中の従業員に対して何かアプローチできる仕事をしてみないかと言われたので、即答でやりたいですと答え、今、会社の方は一旦休職しまして、労働組合の仕事だけをやっているというような立場です。ちょっと長くなりましたが、そのような人間が少しお話しさせていただくということで聞いていただけたらと思います。

2.会社・労働組合の紹介

今日のテーマは、「働くということと労働組合」ということですけど、先ほど先生の方から「非正規雇用労働者について」とテーマをお話しいただきました。なので、ざっくりお伝えさせていただきますと、社会に出て働く上で正社員という働き方だけじゃなくて、実は様々な働き方、雇用形態というのがあるんですよというのを少しお話しできればと思っております。

本日は4つのテーマでお話しさせていただきたいと思います。最初に「会社・労働組合の紹介」という形で、私の紹介は先ほどもうしてしまいましたが、会社のことを理解していただけたらなと思っています。その後、本日のメインテーマであります、「非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み」というところと、もう一つ、「非正規雇用労働者の処遇改善の取り組み」、そして「まとめ」という形で話をさせていただきます。

では、会社と労働組合の紹介を少しさせていただきたいと思います。ここで、ちょっとお話しさせていただくのは、もちろん皆さんに興味を持っていただき、興味を持っていただいた方にはぜひ入社していただけたらなというのもあるんですけど、会社のことを少しお伝えする方が、この後の非正規雇用労働者の話がしっくり入ってくるかなと思いましたので、入れさせていただいています。

我々伊藤ハム米久ホールディングスという会社で、実は 2016年、まだ日が浅いのですけど、今から約10年前に、この関西を拠点とする伊藤ハム株式会社と静岡県にある米久株式会社というハムソーセージの会社が経営統合して、ホールディングスになったというところです。グループ理念は、「事業を通じて、健やかで豊かな社会の実現に貢献します」というのを掲げ、日々活動しています。

代表的な商品としましては、ここにちょっと写真を載せさせてもらっていますが、メインウインナーはアルトバイルンというウインナーです。関西の方だったらもしかしたらご存知かもしれないのですが、右にオレンジ色のロイヤルポールウインナーというのがありますが、このウインナーは実は関西ではすごくシェアが高く、どこでも置いてもらっているのですが、なかなか関ヶ原を越えられなくて、何回か挑戦したんですけど、全然関東の方では売れない、まあそんなウインナーになっていますので、ぜひ関西の皆さんは食べていただけたらなと思います。

会社の経営の数字を少しお話しさせていただきますと、今、年間の売上が9,500億ぐらいということで、今期は1兆円企業をめざして、もちろん今は売り上げだけじゃなく、利益の方も追求していくということなので、売上は1兆、経常利益は300億円をめざして日々活動させていただいています。事業所は全国展開しております。北は北海道から南は沖縄まで事業所があり、本社と言われているのは兵庫県西宮で、いろんな中枢の本部が集まるのは東京の目黒にあるというような会社でございます。

図表1 会社・労働組合紹介

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

そしてもう一つちょっとホットな話題ですのでご紹介させていただきますと、大阪・関西万博に、協賛してパビリオンを出させていただいています。「事業を通じて社会に奉仕する」という、経営の理念があるのですが、しっかりこの未来社会に対してもいろんな価値を提言していくということで、二つの取り組みをさせていただいています。

一つは左側の、飲食店ブースに出させていただいているのですけど、ハンバーガーが食べられます。けれど、このハンバーガーというのが普通のハンバーガーではなくて、植物性代替肉というのを使った、動物性のものではなくて大豆から作ったお肉でハンバーガーを提供しているというところです。

もう一つ、右側に大阪ヘルスケアパビリオンというのがあるのですけど、こちらの方は培養肉と言いまして、例えば牛なら牛の細胞から作るお肉ということで、将来的には、家庭にホームベーカリーみたいな感じの、肉を作れるホームミートみたいなのができて、自分の好みに合わせた細胞を使って、脂ですとか肉の薄さ、そんなのを作れるような世界観が来るのかな、みたいなことに挑戦しているところです。

図表2 会社・労働組合紹介

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

これがどう未来社会につながっていくのかといいますと、今は地球の温暖化、二酸化炭素を抑えないといけないという取り組みの中で、実は結構言われているのが、牛を飼育する上でのゲップというのが、かなり二酸化炭素つまり温室効果ガスを排出しているということで、ここに対して、もちろんこの動物性タンパク質という意味では、牛からしっかりタンパク質を摂るというのは大事なんですが、それに代わるような大豆ですとか、あとは培養肉というのも使いながら、しっかり未来社会に提言していきましょうというような取り組みをしています。

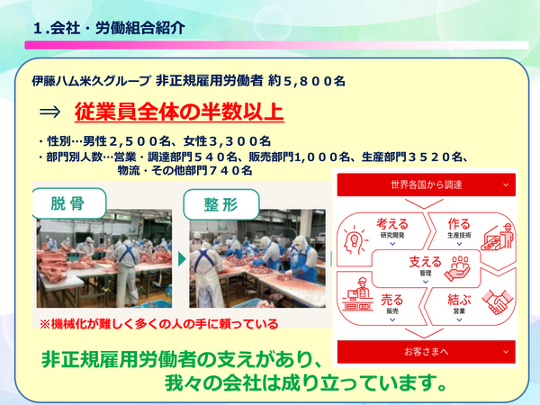

では、会社紹介はこの辺にさせていただいて、我々の会社の中、従業員の話をさせていただきたいと思います。非正規雇用労働者なんですけど、まず人数のところだけお伝えさせていただきますと、我々の会社は非正規雇用労働者がすごく多いです。正社員も含めた従業員の半数以上の方、人数で言いますと、5,800人の方に勤めていただいています。じゃあなぜこれだけ多いのかというのを少しお話しさせていただきますと、我々の事業は、世界各国から原料、例えばお肉を仕入れて、それをどういうふうに新商品を作るのかという開発をし、そして生産工場で作り、営業担当者であったりが販売するというのが、ざっくりとした事業の流れになるんですけど、特に生産工場、例えば輸入した原料であったり、国内で屠畜した牛、豚、鶏をしっかり商品にしていかないといけないんですけど、そこの工程にすごく人が多くかかるというかたちになっています。その工程だけでも、全国で3,500人ぐらいの非正規の方に勤めていただいていますが、なぜそうなのかと、ここに写真を載せていますが、今このAIの時代に、生産工場では人の手というのがすごくかかってます。

図表3 会社・労働組合紹介

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

写真は、ぎっしり人に並んでいただいて、流れ作業で商品を加工しているというようなシーンなんですけど、なぜかというと、やっぱり相手にしているのが生き物だからなんです。例えば粉であったり、水であったりであれば、ある程度装置産業でオートメーション化して機械でやることができるかもしれないのですけれど、相手が個体、生き物なので、例えばその仕入れたお肉の肉の付き方、骨の入り方とか、あとは脂の厚みというのが個体差があって全く違う。そのような中、この全てを自動ライン、オートメーション化という形にしてしまうと、なかなか事業として成り立たないぐらい、生産性というか採算が取れないような形になっていますので、ここに多くの人の手がかかっているというような事業です。じゃあ誰にしてもらうのかというと、もちろん正社員もいますが、力を借りているのが今日のテーマであります非正規雇用労働者の方々という形になります。なので、我々の事業は、この非正規雇用労働者の方がいないと本当に成り立たないと言っても過言ではないぐらいの事業形態になっているというところです。

労働組合も少しだけご紹介させていただきますと、会社が伊藤ハム米久ホールディングスというのになってから、遅れること7年ぐらい経って、ようやく伊藤ハム米久労働組合というのを立ち上げ、初代委員長を私がさせていただいている形です。もともと伊藤ハムには労働組合がずっとありまして、60年の歴史があったのですけど、新組織を立ち上げたので、今2年目というところで、組合員数は約5,000人ちょっと切るぐらいでございます。私のようにこの労働組合の活動だけをしている専従者というメンバーは今10名いまして、そのうちの一人が同志社大学出身で、ぜひ皆さんによろしくお伝えくださいと言われてきましたので、今日はそれもしっかり伝えさせていただきます。我々のように組合の仕事だけをしている者と、あと現場で、営業現場であったり、生産現場で働きながら組合活動もしているメンバー、全国に170人ぐらいいますけど、そのメンバーと一緒に日々活動をしているというような組織です。

3.非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

では、内容の方に進めさせていただきたいと思いますが、本日のテーマであります「非正規雇用労働者の組織化と処遇改善の取り組み」ということで、この組織化というのが組合員の仲間に入ってもらうということで理解いただけたらと思います。前提として、今の世の中どのような形になっているのかというのを少し私の目線からお話しさせていただきます。多様化する現在の雇用形態ということで、ここにいろいろ書かせていただいています。契約社員、パートタイム労働者、派遣労働者、短期アルバイト、定年再雇用、技能実習生というふうに書かせてもらっているのですけど、全てうちの会社で働いていただいている方の呼称です。なので、皆さんも短期アルバイトや普通のアルバイトをされたりしていると思うんですけど、実は、皆さんも知らず知らずのうちに、この世の中に対して非正規雇用労働者という形で携われているというところでお伝えさせていただけたらなと思います。じゃあこの非正規雇用労働者の定義って何なんだというと、実は、はっきりは定義されてなくて、どちらかというと正社員であるための条件っていうのはしっかり決められています。

この正社員であるための三つの条件というのが、下の方に書いていますが、労働の契約に期間の定めがない、基本的には、例えば 1年で契約が終わりですということがないというところです。もう一つが、働く中で会社が定めている働くルール、就業規則というものがあるのですけど、そこにしっかりフルタイム勤務ということが記載されているということです。会社ごとにうちの会社は9時から18時までが勤務時間ですよ、みたいなのがあるんですけど、そこがしっかりフルタイムの契約になっているかどうか。そして最後に会社から直接雇用されているかどうか、この三つが正社員の条件であり、定義だとされていますので、ここに一つでも当てはまらない働き方というのが、いわゆる非正規雇用労働者に当たると私は解釈しています。

図表4 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

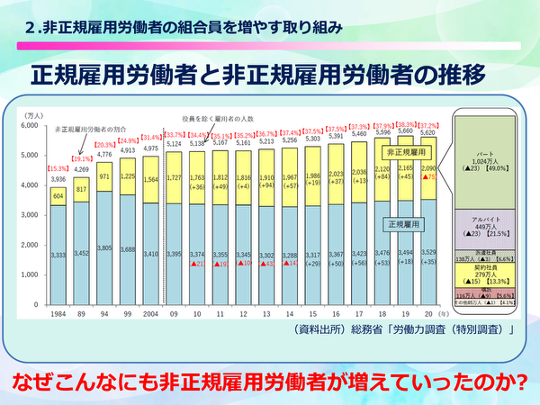

その中でこの推移、どのようにこの日本で正社員、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者というのが移り変わってきたかというのを少し載せています。 ちょっとこれは2000年までの資料で古いのですけど、最新のデータを調べたのですが、傾向はもう全くと言っていいほど変わらないということで、この数字で見ていただけたらと思います。下の青色のところが正社員、そして黄色のところが非正規雇用労働者という形になりますが、基本的には正社員も微増です。ちょっとずつ増え続けている。非正規雇用労働者はこの1984年から比べるとどんどん増えているというような現状で、今この全体の従業員に対する非正規雇用労働者の割合は約37パーセントから38パーセントぐらいまで高まっていると言われています。

ではなぜ、この1984年からですけど、こんなに増えてきたのかというのを少しお話しさせていただきます。こちらは厚生労働省のデータで、令和元年のデータになりますが、最新データは令和7年今年9月頃に公表予定ということなので、その数字もまた注目したいなとは思っていますが、まず令和元年の時のデータで少しお話させていただきます。

先ほど非正規雇用労働者がどんどん増えていったという話をさせていただきましたが、それを労働者目線と、あとは雇用する方の企業目線で少し理由を分けてお伝えさせていただきたいと思います。まずはこの労働者目線のところです。労働者が非正規雇用という働き方を選択する理由を少し調べてみたのですけど、一番多かったのが、自分の都合の良い時間に働けるからということで、これはなんとなく皆さんも理解できるというか、こういう働き方を求めている人が増えてきているんじゃないかなと思ったりします。二つ目、家庭の事情、例えば家事や育児、介護、これらと両立するため、両立しやすいからという理由も多く挙げられていました。三つ目に、家計の補助、学費を稼ぎたいからということで、これはまさにアルバイトされている皆さんも、あ、そうだそうだって思っていただけるんじゃないかなと思います。この理由だけをお伝えすると、一見、別に非正規雇用の働き方って悪くないんじゃないのと思われると思いますし、私もそう思います。本人がこういう理由で、希望しているのであれば、何ら問題ないんじゃないかなとは捉えています。

図表5 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

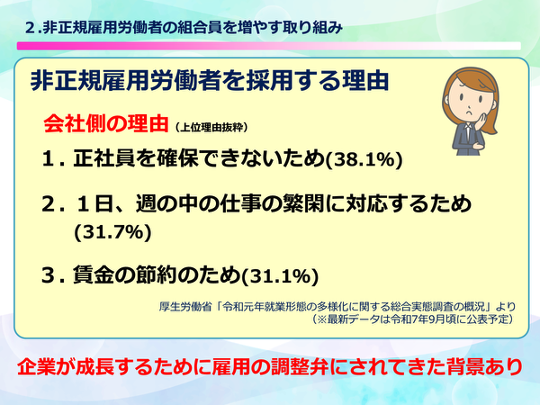

じゃあ会社側はどのような理由で非正規雇用を増やしていったかっていうところに、労働組合がすごく目くじらを立てるといいますか、気にしている要素があるのかなと思っています。一番多かったのが、正社員を本当は確保したいんだけど、確保できないためというのが挙げられます。今、日本が超少子高齢化という時代に入ってくると言われていますし、それに伴い、労働人口もどんどん減るということで、皆さんはもうラッキーですよ。今、企業は引く手あまたです。もう採用活動をどうして、どのようにして来てもらうかっていう形なので、すごく引っ張りだこ、そのような状況になっています。なので、やっぱりその企業としての魅力を出していかないと、正社員として来てもらえないというような現状があるかと思います。

図表6 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

そして二つ目に、仕事の忙しいタイミングであったり、あとは暇なタイミングっていうのはあるんですよ。その繁閑に対応するためと言われています。例えば、アルバイトとかで働かれている姿を想像してもらえたらと思いますが、飲食店で働くとして、昼から夜までずっとピーク時間が続くってないじゃないですか。この時間はお客さんがすごく多くて多く働いてもらわないと困るっていうタイミングが、企業の方にもあったりするんです。それが一日の時間のところもありますし、あとは季節、我々で言うと、伊藤ハムってギフトにすごく力を入れている会社でして、お中元とお歳暮の時期にそのCMをどんどん流すような形で皆さんに贈ってもらうんですけど、その期間、例えば7月、8月、11月、12月はすごく人手が要ります。生産量も売上とか利益でいうと、12月とかは平月の3倍ぐらいになるようなところなんですけど、そうなってきますと、例えば、そこでフルマックスの人数を雇用してしまうと、他の月はどうしようということもあります。なので、この忙しいときに一時的に雇用をしないといけないという企業事情がございまして、そういうところがこの非正規雇用労働者の採用につながっているのかなと感じています。

そして三つ目、これが一番大きいと思いますが、企業として賃金の節約、この人件費というのは、企業でいう大きなくくりでいうとコストになりますが、このコストを抑えるために非正規雇用労働者をどんどん積極的に採用していったっていう背景があるんじゃないかなと思っています。なので資料の下の方に赤字でちょっと厳しい口調で書かせていただいていますけれど、やっぱりこの非正規雇用労働という働き方は、企業として持続的に成長していくための雇用の調整弁にされたんじゃないかなというふうに捉えています。

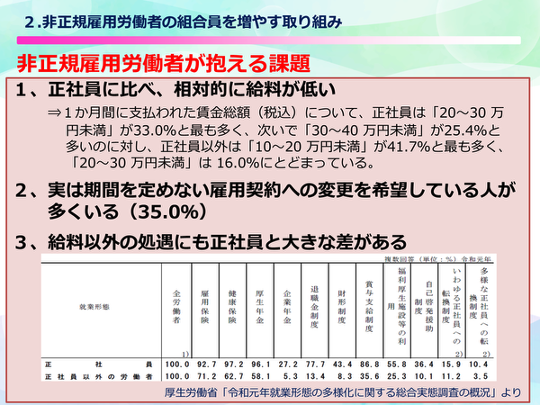

それを裏付けるデータといいますか、これも厚労省の方から引っ張ってこさせていただいていますが、やっぱり、この人件費、賃金を抑えているというのが出ていまして、正社員に比べ相対的に給料が非正規雇用労働者は低い傾向にございます。この調べによりますと、正社員の方が「あなたの毎月の給料はどれぐらいですか?」という答えに、20万から30万ぐらいって答えられている方の割合が一番多く、33パーセントぐらいいましたが、次いで多かったのが30万から40万ぐらいでした。ただ、それに対して正社員以外、いわゆる非正規雇用の方はですね、10万から20万っていうのが一番ボリュームゾーンで、約半数、4割ぐらいの方がそう答えられ、20万から30万ぐらいが16パーセントということなので、まあ少し差が見受けられるなというところです。

もう一つの課題といいますか、我々が気にしているところに、実はですね、この期間に定めがない、もう定年まで働きたいんだとか、しっかり安定して働きたいんだというふうに思っている方が多くて、やっぱりこの雇用契約では有期雇用じゃない働き方を望んでいる人が多いというところでございます。

そして三つ目に、毎月の給料以外にもですね、すごく差があります。例えば、一番分かりやすいところで言いますとボーナスですね。皆さんも多分ボーナスとかってすごく期待されたりすると思うんですけど、このボーナスですね、表の右側から五つ目のところにあります賞与の支給制度というところで、正社員であれば86ポイントぐらいのところがしっかりとうちはボーナス、賞与を用意してますよという感じなんですけど。一方で、正社員以外のところを見ていきますと35ポイントとなっているので、この非正規雇用労働者に賞与を出しているっていう会社は一気に減るというところです。で、もう一つ、やっぱり大きいのが、会社を定年再雇用とか、辞めるときにもらえる退職金制度っていうのがあるんですけど、これも正社員の方は77ポイントぐらいなので、8割ぐらいの会社で退職金制度をうちは設けていますというところなんですけど、非正規雇用になりますと13ポイントなんで、まあほとんどの会社が退職金まで準備できてないと。うちもそうなんですよ。ボーナスは非正規雇用の方にもありますが、もちろん正社員よりもかなり少ない、そして退職金がないというような形になっています。

図表7 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

これらの話を踏まえまして、我々労働組合側で問題視しているのが、不本意非正規労働者がある一定層いるんじゃないかなというところです。この不本意非正規というのは、本来は正社員として働きたいのに、何らかの事情で制限されて仕方なく非正規雇用で今働いている方、このような方々がいないかどうかっていうのにしっかり目を向けていかないといけないと思いますし、企業内でいるのであれば、取り組みを強化していかないといけないと、そのように考えるようになりました。厚労省のデータでも、10人に一人ぐらいですかね、非正規雇用されているのは不本意で、本当は正社員になりたいっていう方がいるというのもありますし、理由を見ていますと、先ほどお伝えしたように正社員の方が安定して、この会社で何年もしっかりやれば働き続けることができるなという安定感があるということと、あとは家計を支えないといけないということから、より多くの収入を得たいと、これは至極当然だと思いますが、そのような思いでいらっしゃる。ただなりたくてもなれない、そんな現状もあるというところです。なので、ここがやっぱり労働組合として目を向けていかないといけない現状であるかなと捉えています。

それで、うちの話に少し展開させていただきます。われわれ伊藤ハム米久労働組合は、結構前から、この非正規雇用労働者をしっかり見つめ直していこうという取り組みをさせていただいていまして、その取り組みに力を入れるようになった背景を少しお話しさせていただきます。

図表8 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

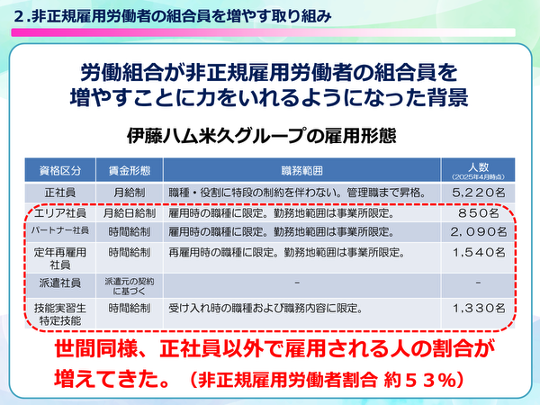

我々の雇用形態、先ほどすごく非正規雇用の皆さんに手助けしていただいていて、人数も多いんですよという話をさせていただきましたが、グループトータルで正社員が今5,200名ぐらいいます。そしてエリア社員、パートナー社員、定年再雇用社員、派遣社員、技能実習生と書かせていただいていますが、この赤の点線で囲っている方々が全員いわゆる非正規雇用労働者という形で働いていただいている方々になります。

世間同様ではございますが、正社員以外で雇用される非正規雇用労働者の方の割合が増えてきたというところで、今ではもう53パーセントと従業員に対する半数を超えるところまで来てしまっているというような現状です。非正規雇用労働者の中でもいろんな雇用区分があるんですけど、本日は850名いるエリア社員という方々の非正規雇用労働者の話を中心にさせていただきたいなと思います。

では、我々伊藤ハム米久労働組合が、なぜこの非正規雇用労働者の方々の組織化、仲間を迎え入れることに力を入れるようになったかというようなところをお話しさせていただきます。大きくはここに書いてあるように三つの観点がございます。一つは、全従業員、これは正社員も含めてですが、一丸となって働くことのできる職場を作っていくためというところです。 二つ目が、その非正規雇用労働者の方々自身の処遇を良くしていく、処遇というのは、働いて貰える給料ですとか、あとはその他福利厚生と言われていますが、給料以外のサービス部分をしっかりよくしていくことで、生活の水準を上げていこうというところです。最後に、我々労働組合側からの視点で、労働組合の代表者、まあ今で言うと私なんですけど、私がしっかりその従業員の皆さんの代表者になれるようにというところです。多分ここって何のこと言っているんだろうと思われると思うので、後で詳しくご説明させていただきます。

では、まず一つ目の全従業員が一丸となって働くことのできる環境を整えるためというところなんですけど、これはどういうことかと言いますと、非正規の方が労働組合の仲間になっていなかったときの話を少しさせていただきます。その頃はじゃあどんな感じだったかといいますと、結構課題がありまして、どんな課題があったかというと、先ほど見たようにうちって非正規で働く方がすごく多いんです。多いんですけど、労働組合の仲間ではなかったので、この非正規雇用労働者の方々が会社や職場に対して思われている不満であったり不平というところが全く労働組合側には聞こえてこなかったという背景がございます。

そして二つ目、我々労働組合って、会社経営陣と対峙して会社の方針であったり考えを聞くことが結構あります。それをしっかり従業員の代表として現場で働く皆さんに伝え、会社と一緒のベクトルを向いてやっていくっていうのが使命としてあるんですけど、この会社の考えというのを非正規雇用の方に伝えるっていうのも、仲間でなかったときは難しくて、そういう機会もないので、そこで少しちょっと分断されているような、情報でも分断されているような、そんな感じがあります。

最後に一緒の職場で働いている正社員と非正規の方同士のコミュニケーションもあんまり活発じゃないなと、そのような感覚もありました。このような課題がありましたので、しっかりアプローチしていこうと。そのアプローチ方法としては、労働組合の仲間に非正規の方にも入っていただいて、解決していこうということでさせてもらいました。

その結果、上の 一、二、三、どのような光が見えてきたかというのでお伝えさせていただきますと、一つはですね、やっぱり仲間になって、いろいろ集会みたいな集まる機会があるんですけど、労働組合で集まるので来てくださいというところに、この非正規雇用労働者の方も呼べるようになったので、不平不満を正社員の方同様聞く機会がまずできたというところが一つです。もう一つは、やっぱりこの今まで正社員だけで合わせてたベクトルというのをですね、しっかりこの非正規雇用労働者の方にも、今うちが向いてる方向性はこんなんですよと、10年後こういう会社をめざしてますよみたいなのを伝える機会っていうのができてきました。最後に職場内でのコミュニケーションの改善というところもありまして、今ってなかなかこう、仕事後に集まってとか、休みの日に職場の人と集まってとかっていうのが少なくなってきているような時代かもしれないんですけど、そういうのを労働組合は大事にしてまして、レクリエーションというのを企画したりします。そういう場に非正規雇用労働者の方にも来ていただけるようになったことで、今まで仕事の話しかなかったメンバーっていうのに交流が生まれていく。そのような狙いがありました。そのようなことを狙い、まあ今まだまだ道半ばではありますけれど、しっかりこの労働組合の働きかけによって非正規の方も含め職場環境を改善していこうということです。この活動が、ひいては会社の方のさらなる発展にもつながると労働組合を信じて活動しているような形でございます。

二つ目のポイントですが、非正規雇用労働者の方々自身の処遇ですね、労働条件を良くしていこうというところです。これもまた、組合の仲間じゃなかったときは、どんな課題があったかと言いますと、非正規雇用労働者は組合員ではないということなので、我々はどういう要求を会社にしようかみたいなのを月一回とか、多いところでは月二回ぐらい集まって話し合うんですけど、そのときにですね、その会社に要求する案に、非正規雇用の方々の給料を上げた方がいいんじゃないの?みたいな声が出てこないんですね。やっぱり我々は組合員の代表であるという観点が強かったので、いわゆる正社員のことしか目が向けられなかったというような現状がありました。二つ目です。組合員ではなかったときは、たとえ、じゃあ一回組合員じゃないけど、要求して会社と交渉してみようと言ったとしても、会社の方もなかなか本腰入れて解決しようとしない。組合員さんってあの非正規の方は入ってないですよね、みたいなことを平気で言ってくるようなこともあったので、ここも交渉力に欠けるなというのは思っていました。

最後ですね。やっぱりこの方々自身の境遇ですとか、まあ状況っていうのをお伺いしていると、非正規の方でもですね、扶養、例えば奥さんがいらっしゃったり、子どもがいらっしゃったり、家計を支えられている方も多くいらっしゃいました。配偶者がいらっしゃるっていうことですね。なので、やっぱりこの生活されているという前提であれば、より良い労働条件にしてあげないと厳しいんじゃないかと。やっぱり生活できないとなれば、他社に転職していくような現状もありますので、しっかり一緒に働いていただけるように見ていかないといけないと、そのような課題がありました。そのような中、非正規雇用労働者の方を仲間に迎え入れて、じゃあどうなっていくかというところなんですけど、まずはやっぱり我々正社員の組合役員の意識が変わりました。一緒の仲間に入ってくれたということで、この方々のために何か会社に対してしないといけないんじゃないかと、そういうムーブメントが起きてくるということです。会社の方も、いよいよちょっと考えないといけないなというようになってきました。なので、会社の非正規雇用の方に対する目線もやっぱり変わってきたなと思っています。その結果ですね、後ほど紹介させていただくんですが、少しずつではありますが、非正規雇用の方の処遇を改善してきたという自負があります。その結果、長く勤めてくださる方もいらっしゃるので、報いることができたんじゃないかなと思っています。

最後なんですけど、労働組合の代表者が従業員代表になれるようにするためというところです。 これはどういうことかというと、まず前提に、先ほどお伝えさせていただきましたが、組合はもともと正社員の組合で、正社員の代表だったということです。でも、労働基準法36条でいきますと、従業員代表というのを選出して、会社と協定を締結しないといけないというのがございます。この締結しないといけない協定、どういうものがあるかと言いますと、例えばここの下に書かせていただいていますが、36協定っていうのがあって、皆さん、残業っていうワードを聞いたことがあると思うんですけど、会社って従業員に対して残業しなさいということができなくてですね、この36協定っていうのを結んでいることで、特別に残業を指示することができるという形になっています。あとは休日に働いたりですとか、やっぱり事業運営上仕方ないので、そういうような協定があるんですけど、この36協定、じゃあ誰と誰が締結するかというと、労使で締結しないといけない。労使っていうのは労働者側と使用者側という形になりますが、この使用者側は会社代表の方になります。労働者側っていうのに、ポイントがあって、過半数代表者っていうのが設定されていまして、私のような労働組合の委員長もなることできるんですけど、なれる条件というのがですね、正社員組合の場合、従業員に対する正社員の方の割合が過半数をしっかり超えていないといけないと。過半数を超えていることで、まあ改めてじゃないですけど、あなたは従業員の代表として成り立ちますね、みたいなことになっています。なので、先ほどご紹介させていただいたんですけど、事業所ごとに異なりますが、全体感でいうと我々の会社って非正規の方が多いということで、私、労働組合の委員長が自動的にじゃあこの過半数代表者になって、会社とこの36協定であったり、他のものを締結することができるかというと、それが難しいんですね。なので、この非正規雇用労働者の方に我々の仲間になっていただこうと。で、この方々が組合員になれば、自動的に組合員の数が、従業員に対して過半数を超えていく可能性ももちろんありますんで、労働組合としてしっかり経営に対するチェック機能を果たすことができるというような前提があります。

まとめますと、もともと、労働組合に非正規雇用労働者の方が仲間じゃなかったときは、正社員の割合がどんどん減少したことによって、労働組合の代表、私がこの事業所ごとに過半数代表になれない事業所というのがどんどん増えてきたというような状況がございました。ここに労働組合は危機感を持ちまして、しっかり非正規雇用労働者の方に仲間になっていただき、一つでも多くの事業所で組合員がしっかり従業員の過半数を超えるようにしていくと、これが健全な経営に対するチェック機能を果たすことができるんじゃないかなと思いますし、労働組合として皆さんを守る、存在感のアップにもつながるということで、これまで取り組んできたというようなところです。

図表9 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

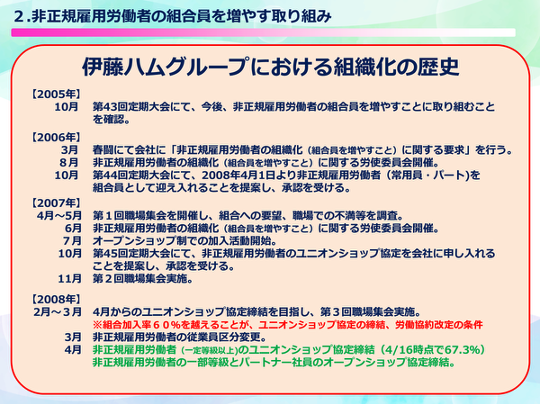

では、具体的にここからは、いつから、どういう手法で非正規雇用労働者の方を仲間に迎え入れてきたかという話になるんですけど、どういうふうにしてきたかという仕組みのところとかって、多分皆さんそんな興味ないと思いますんで、まあここには載せさせていただいていますが、またご興味ある方は読んでいただけたらなと思います。

このスライドのポイントは、実は今言った話って2005年からやってきましたというところです。なので、今でいうともうどれぐらいですか、もうかなりの年数やってきているんですけど、始まりはここからスタートしています。

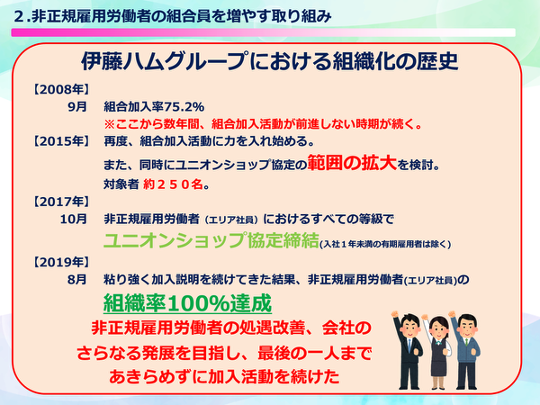

次のスライドで言いますと、 2019年にようやく14年ぐらいかけて、非正規雇用労働者の一部の雇用区分であるエリア社員という方々全員に組合の仲間になっていただいたというようなストーリーです。すごく粘り強く、最後の一人まで説得といいますか、お声がけをしてきたというような背景がありますが、じゃあなぜここまで時間がかかったのかとか、どのようなことがあったのかっていうのをポイントだけお伝えさせていただきます。これが組織化に向けた具体的なステップになりますが、ここでのポイントは、まずはやっぱり正社員側の意思統一、しっかり非正規雇用労働者に目を向けていかないといけないということを話し合ったというところと、やっぱり労働組合だけではこの話を進めることができなかったので、しっかり会社側も巻き込み、会社側にも組織化の意義を理解していただくというところに力を入れてきたというところです。あと、何よりも大事なのは、この入っていただく非正規雇用労働者ご本人の気持ちといいますか、納得して入ってもらえるかどうかというところで、そこでの対話活動にすごく力を入れてきたというところです。なので、その当時のキャッチフレーズといいますか、非正規雇用労働者の皆さんにお伝えしてきたのは、私たちと一緒に、皆さん自身のことですとか、会社の将来のことを考えていきませんか、というような形で投げかけていました。

図表10 非正規雇用労働者の組合員を増やす取り組み

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

というのも、やっぱりこの時間をかけてきたとお伝えさせていただいたのですけど、いきなり今から労働組合に入ってくださいと言って、その場で契約書にサインしていただくというのは全然丁寧じゃないですし、仮にそれで入っていただいたとしても、おそらくその後の活動につながらないなと思いましたので、まずはこちらからの説明はさせていただくものの、非正規雇用労働者の方々の話を聞くというところに注力させていただきました。

でもですね、一部の方からは理解してもらえなかったり、意義を感じてもらえないという日々が続きました。一番はお金の部分なんですよ。ただでさえ非正規雇用労働者の方っていうのは、お給料が少ないってお話をさせていただきましたが、この組合っていうところで、もちろん権利もあれば義務もあるということで、組合費っていうのを毎月の給料から天引きして、その組合費で我々活動をしているというような組織になりますので、どうしてもそこがかかってくると。それに対する理解というのは難しかったなと思っています。具体的に本当に出た職場の意見、生々しい声もありますが、やっぱりこの組合費がかかるだけで、組合に入っても何も意味ないんじゃないかとか、なぜ定年が近いのに今更組合に入らないといけないのかとか、あとは以前労働組合のある会社に勤めていたけど、その時の組合って何もしてなかったよとか、そのような声があったり、あとは組合に入れば必ず給料を上げてくれるんですかとか、そのような声をいただきました。なので、これまでの実績だったりっていうのを伝えたりもしたんですけど、ポイントとしては、これからの我々の姿勢であったり、活動を見ていただくしかないかなと思って時間をかけようというふうに取り組んできました。なので、言葉による説明だけじゃなくてですね、みなさんじゃあ何が不満ですかと、これからどういうのを望まれますかというような話を繰り返しさせていただいて、実現できるものからしっかり一つずつ実現していくということで、信頼感を構成していくということをさせていただきました。ここで書かせていただいているのは、そういう前提があって、無理やり入っていただくことも、まあできなくはなかったんですけど、やっぱり本人の納得感とか理解っていうのを最優先に、本人に同意をもらう形で進めさせてもらったという背景があります。

この労働組合の仲間に入るためには、会社と協定を結ばないといけないんですけど、協定にもいろんな種類がありまして、ここではオープンショップとユニオンショップという 2つのことを書かせていただいています。このオープンショップっていうのは、労働組合に入ることを皆さんできますよと、もし入りたいと思う方は自由に選択して入ってくださいというような制度です。なので、入ってもいいし、入らなくてもいいというような形です。一方、このユニオンショップ協定というのは、基本的にはその正社員だったり、会社に雇用されている以上は、必ず労働組合に自動的に入らないといけないというような協定です。なので、例えば労働組合を抜けますというようなことイコール会社ももう辞めるというか、除名になるというような形の強い効力を持ったものです。本人の同意を最優先にとお伝えさせていただいたのは、会社と話をしてこのユニオンショップ協定を入れて、もう自動的に組合員にするということもできなくはなかったんですけど、やっぱり前段の本人たちの納得ですとか、我々の姿勢を見ていただくために、今回、組合の仲間に迎え入れるにあたっては、オープンショップ制、まずは自由にどうぞというところから進めていったというような背景があります。それでようやく100パーセント加入になりましたので、今いる方全員に入ってもらった時点でユニオンショップ協定を締結しました。なので、今この伊藤ハム米久グループに入られますと、正社員の方は自動的に労働組合員になりますし、あと非正規雇用の先ほどからお伝えさせていただいているエリア社員で入られる方も、基本的にはもう労働組合の組合員になるというような仕組みになっています。

4.非正規雇用労働者の処遇改善

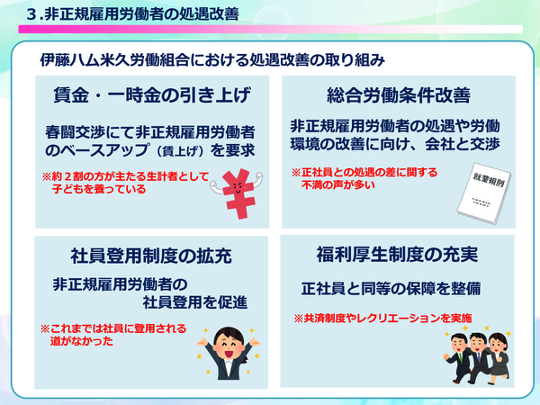

最後に、これまでどのような処遇改善に取り組んできたかというところを少しお話しさせていただきますと、大きくは四つ、させていただいています。一つは、毎月の給与ですとか、ボーナス、一時金の引き上げをしてきました。もう一つに、その他の労働条件を良くしていこうという取り組みをしてきたというところでございます。もう一つは、社員への登用の道というのを作ってきました。最後は給料以外のサービス、福利厚生を充実するというようなところです。この福利厚生のところは共済制度といいまして、労働組合に入れば入れる保険ですとか、あとは職場で皆さんと集まっていただけるレクリエーションみたいなのを開催してきたというようなところです。では、それ以外の三つについて少し詳しくお話させていただきます。

図表11 非正規雇用労働者の処遇改善

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

この賃金の引き上げというところに関しましては、皆さんも最近耳にされることが増えてきたと思いますが、春闘というところが労働組合の一番と言っていいほどの腕の見せ所と言いますか、年間の注目ポイントになっていまして、毎年春に会社と交渉することにより春闘と呼ばれていますが、これをですね、しっかり非正規の方にも展開してきたというようなところです。この2009年から載せさせていただいているんですけど、先ほどもお伝えしたように、それまでは組合の仲間じゃなかったので、なかなか要求するっていうムードにもなってなかったですし、要求してこなかったというところがあります。2009年、初めて非正規雇用の方を仲間にしようという動きをした年にベースアップの要求を掲げました。けど、ベースアップっていうのは、毎月の給料を引き上げることなんですけど、なかなかこれが進まない日々が続いて、ようやく 2014年のタイミングで会社の方も受け入れ、少しずつですが給料を引き上げていくということが進んできました。もう今はですね、当たり前のように非正規の方にもベースアップ、毎月の給料の引き上げというのが行われるようになってきまして、去年、一昨年でいうと月8,000円ずつのベースアップっていうのを獲得した結果、これまでの取り組みにより、月額で19,000円ぐらい、2万円ぐらいは引き上げることができたんじゃないかなと思ってます。

その他取り組みというところも一部ございまして、やっぱり一番注目したのは、同じ人と人であるのにこれってどうなの?みたいな不合理な差というのはなくさないといけないと。例えば昔あったのが、親族の方とかが亡くなった際に慶弔休暇というのがありまして、会社を休むことができる。例えば三日間とか休むんですけど、社員の方は、その休みに対して有給のように給料が100パーセント保証されているのに、非正規の方は休みは取れますけど給与は出ないみたいな、そんな差があったりしたんですけど。これって同じ人と人であるのにどうなの?みたいなのはあると思いますので、そういうところに目をつけて、しっかり会社と交渉してきたというような形です。なので、例えば今ですと、家で働くことができる在宅勤務制度とかもあったりするんですけど、そういうものも非正規の方も使うことができますし、あと有給、皆さんの休みの権利の有給も最近ですね、時間単位、1時間単位で取れるみたいなのを導入したんですけど、こういうのも非正規の方も関係なく、取れるようにっていうような形にはなっています。なので、この給料以外の処遇差っていうにもしっかり目を付けて、まあ特にですね、説明がつかないような不合理な差っていうところを出さないように意識するというようなところをやってきました。

もう一つ、我々労働組合が、この非正規雇用労働者の処遇改善をやっていこうという一番の、先ほどメッセージでお伝えさせていただきましたが、我々の会社の中にも不本意な、本来は正社員になりたいのに非正規雇用という人が絶対いると思っておりましたので、そういう方々はしっかり頑張っていただいて、正社員になれる道が必要じゃないかということで、社員登用制度というのを作ってきました。これも作ったタイミングは、いよいよ非正規の方を組合員の仲間に迎え入れるぞという2008年からさせていただいていまして、社員になるためには、例えば職場での毎年の評価ですとか、あとは面接みたいなのもあったりするんですけど、あとは上司からの推薦とか必要ですが、しっかり前向きにやっていただいている方にそういう道を作ろうということで、大体グループ全体ですが、平均で20名から30名ぐらいの方に社員になっていただいてますんで、この12年間で300名強ぐらいの方には社員にしっかりなっていただいて、ご活躍いただいているというところにも力を入れてきました。我々のメインテーマであります不本意非正規労働者を一人でも減らす取り組みっていうのは、これからもやっていかないといけないなと、思っているところです。

5.まとめ

長くなりましたが、最後に二つだけまとめさせていただきますと、私が今こういう立場で話をさせていただいて思うこととしましては、やっぱり前提として正社員で働き続けたいと思えるような会社をめざしていく必要があるなというふうに思っています。これはどういうことかというと、正社員が正というわけではないんですけど、この正社員で働けない理由に、従来の働く時間がギチギチに決まってる、フルタイムじゃないといけないとかですね、働く場所が限定されているっていう働き方のために、もう非正規雇用労働を選ばないといけないという方も一定数いらっしゃるんだなと思っていますので、これからの時代に合わせて、しっかりこの多様な働き方というのができる会社にしていくことで、不本意の非正規労働者の方を減らしていけるんじゃないかなと思っています。なので、さまざまな考えや事情を抱える従業員を受け入れることができる制度であったり、あと一番難しいんですけど、そういう理解、職場風土っていうのを作っていく必要があるなと思っているようなところです。

もう一つ、最後に、この非正規雇用労働者の処遇改善をしていくのは、しっかりこの我々のような企業に根付いた企業内労働組合が、会社に働きかけていかないといけないなと思っています。というのも、今、法律で、国の方もですね、この非正規雇用労働の働き方を課題視するところも出ています。なんか聞いたことあるような法律でいうと、同一労働同一賃金みたいな、パートタイム労働法というのがあるんですけど、それってやっぱり私の目線から見ていても、もう必要最低限というか、動きがすごく遅くてですね、なんかまだ全然固まってなくて、判例を見て徐々にこの場合はこうだよね、みたいなところです。なので、やっぱり法律だけに任せていますと、なかなかうちの会社で働く非正規雇用労働者の方を守り切れないような側面もあるので、この正社員と不合理な差がないかみたいなのを、これからも目線を合わせ、働く労働条件というのを良くしていくというのをしていかないといけないのが、この労働組合の立場じゃないかなと思っておりますので、労働組合からの働きかけっていうのをこれからも続けていきたいなと思っている次第です。

ここまでつらつらとお話しさせていただきましたが、決して我々の会社が完璧なわけではなく、この非正規雇用労働というところに対する取り組みも、まだ一部の雇用区分、エリア社員の方しかまだ進んでないという現状もありますので、しっかりこれからもこの非正規雇用労働という働き方に目を向けてやっていきたいなと思っています。

今日のこのお話が皆さんにとって少しでも何か気づきになればなと思います。ご清聴ありがとうございました。

| ▲ページトップへ |