2025年度「働くということ-現代の労働組合」

■第2回■

連合運動の現在と未来-これから社会へ出る皆さんへ-

1.はじめに

こんにちは。新しい年度が始まって、学校もスタートしたということで、今日は顔をあわせての初めての授業だそうですので、そういった意味で、新鮮な気持ちなのかもしれません。まずは、同志社大学での連合寄付講座を受講していただき、本当にありがとうございます。今、様々なことが国会で議論になっていますが、これからどのように生きていくのかということについて、少しでも考えられる時間になればと思いますので、よろしくお願いいたします。お題は、「これから社会に出る皆さんへ」ということでお話させていただきます。今日は2年生、3年生、4年生が中心だと聞いています。4年生の方は来年には就職して社会に出ると思います。会社に行く人もいるでしょうし、自分で起業する人もいるでしょう。あるいは、家業を継ぐ人もいると思います。いずれにしても、社会に出るということには変わらないと思います。また、2年生や3年生の方も、いつかは大学を巣立って、自分自身の道を進んでいくということになるかと思います。そうした中で、どのように生きていくかを考える、そんな機会になってもらえればと思います。

まずは、「夢や目標が見つからない?」ということについて、皆さんはどうですか、ということを聞きたいと思います。それから、職業人生のスタートにあたって、皆さんがどう考えるか。具体的には、生きていく中でライフイベントに応じて、世の中には色々なセーフティネットがあります。社会保障制度などと言われますが、そういったセーフティネットについて、連合はどのように考えているのかということです。次に、社会保障にはお金がかかりますから、税金との関係ですね。そして、最近の社会保障制度をめぐる課題ということで、皆さんも年金とか収入の壁とかですね、いろいろなことをマスコミなどから耳にすることがあると思いますし、選挙でそのことが問われたりしています。ついこの間の3月31日には、今年度2025年度の115兆円にものぼる国家予算が決まりました。どのような税制(税金)の体制をとるか、そういう最近の社会保障制度をめぐる課題、そして、連合が何をめざして、どういう社会を作ろうとしているのか、について順番にお話ししていきたいと思います。

2.夢や目標が見つからない?

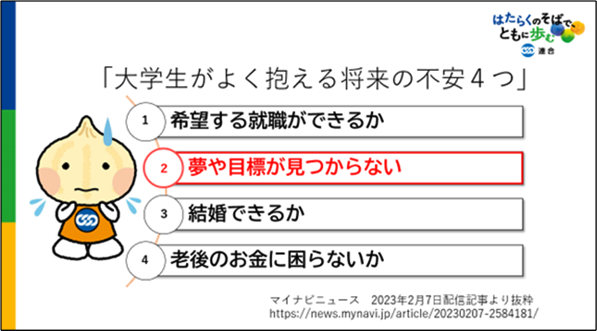

大学生がよく抱える将来の不安は4つあるそうです。マイナビニュースによれば、「希望する就職ができるかどうか」です。会社に勤めるだけじゃなくて、社会に出ることを就職と捉えることもできますし、家業を継ぐこともあるかもしれません。そして、「結婚できるかどうか」です。もう既に結婚されている方もいらっしゃるかもしれません。そして、「老後のお金に困らないか」どうか。皆さんは10代、20代の方がほとんどだと思いますが、60年先のことに、どれぐらいの不安があるか分かりませんけども、お金に困らないかというのも悩みの一つだそうです。今日は、「夢や目標が見つからない」ということについてお話したいと思います。

図表1 大学生がよく抱える将来の不安4つ

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

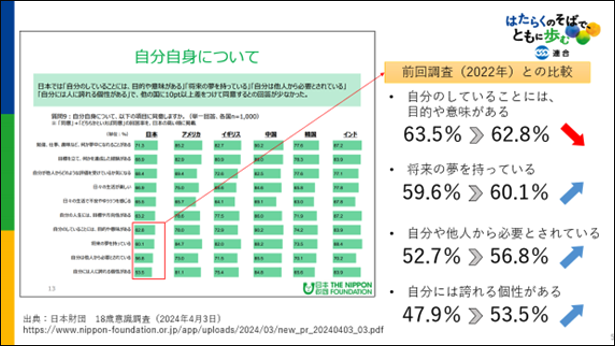

日本財団が、18歳の方に、毎年同じ質問で意識調査をしており、日本をはじめ、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、計6カ国を対象として質問を行っています。残念ながら、1項目を除いて、日本で取られたアンケート調査の結果は、日本が最下位ですね。残念ながら、そういう状況です。

ここでは、4項目だけ取り上げてみました。例えば、「自分のしていることには目的や意味がある」に関して、そう思うという人は「はい」、思わない人は「いいえ」になります。日本の場合には、直近で「はい」が62%になっていて、2022年と比較すると、約0.7%ほど下がりましたが、約6割ぐらいの人が、自分のしていることには目的や意味があると思っているわけです。じゃあ、そのことについて、どこの国が一番高いかというと、中国は90.2%、つまり、9割以上の人が、自分のしていることには目的や意味があると感じています。2番目として、「将来の夢を持っていますか」に関しては、日本の場合には約60%、つまり、約6割ぐらいの人は、何かしらの夢があることが分かります。これも一番高い国はインドです。インドは既に中国を超えて人口が爆発的に増えています。そして、半導体やIT、さまざまな技術を含めて、コンピュータ関係がすごく進んでいる国で、もともと数学が得意だという人が多いと言われますけども、そこが一番高いですね。残念ながら、日本は60%ということです。3つ目の質問は、「自分は他人から必要とされている」に関しては、2020年から日本も上がりましたが、それでも56%の人しか、日本では必要とされていると感じていないということですね。この質問で一番高いのは、やはり中国ですね。約85%の人が、自分は他人から必要とされていると思っているということです。そして、4番目は、「自分には誇れる個性がある」、なにかこう誇れる部分があるという人が、日本では53%と、実は少ないんですよね。2年前からは上がったんですが、それでも53%の人しか、自分には誇れるものがないということです。これも一番高いのは、やっぱり中国なんですね。中国では約84.8%の人が、自分には誇れるところがあると考えている。経済も成長も進んでいるかもしれませんけれども、大きな人口と国土を持って、経済を一生懸命に動かしている中国、そして、その中国よりも人口が増えて、様々なITやAIを進めているインドでは高いということです。アメリカやイギリスも含めて、残念ながら、こういう質問に対して、日本では一項目を除いて全部最下位となっています。これは18歳の方にアンケートを取っていて、皆さんも、その調査対象になった時があったでしょうし、18歳の頃に、こういう質問に対して、皆さん一人ひとりはどう答えるでしょうか。皆さんは、夢とかそういったものを持って学生生活も送っていますかということを自分自身に聞いてほしいです。

図表2 自分自身について

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

3.職業人生のスタートとライフプランについて

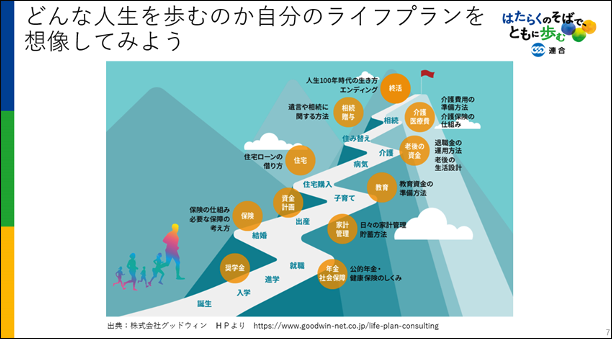

職業人生のスタートにあたって、生活していく上では、何らしか収入も得なければいけないし、それは働くということに繋がるのかなと思います。多くの人が何らかの形で働いて、報酬を得ると思います。そういう職業人生のスタートということです。皆さんは誕生して、小・中・高、そして、大学まで進学しました。やっと、まだ3つ進んだところですね。この後に就職、そして結婚、さらに、結婚にも今さまざまな形がありますよね。実際に籍を入れる結婚もあるだろうし、籍を入れずにいるとか、それから今、選択的夫婦別姓が国会でこれから法案が議論になります。そして、こうしたライフプランの中に必ず上がってくる項目として出産もあります。また、子育てというのはライフプランに含まれていきます。また家(住宅)を持つことはどうでしょうか。これも、ライフプランの一つです。それから残念ながら病気をするかもしれません。病気をすると、手術でお金がかかります。今、国会で予算審議の時に、高額療養費が問題になったことを皆さんは覚えていますか。皆さんも保険に入っている方もいるかもしれませんけれども、そもそも保険制度については、日本の場合には20歳になると全員が国民年金保険に入ります。学生の皆さんは支払いが猶予されますが、20歳から60歳まで40年間は保険料を払う。そして、60歳を過ぎて、65歳から年金が支払われるということです。今は、そういうシステムになっています。

また、皆さんが持っている保険証で、歯医者に行っても、風邪をひいて病院にかかっても、皆さんは3割負担ですね。70歳以上の人は収入が低ければ2割の負担になります。そして、小学校に入るまでの子どもたちは2割負担です。いずれにしても、多くの人が3割を支払うことになります。高額療養費というのは何かというと、例えば、ガンの治療入院で100万円かかったとすれば、3割負担なので、30万円を支払わなければいけないわけです。でも、高額療養費というのは、そういう高い治療費がかかったときに、この3割負担のうち、20万ぐらいは国が出してくれる。それが高額療養費です。最終的に100万円かかってるんだけども、国が7割ほどを出してくれていることになり、そこに自己負担の3割のうち、単純には20万ぐらいを高額療養費で免除するということです。それにより、負担が10万円を下回るぐらいになるということです。また、200万円の場合は60万かかり、300万円の手術になった時には、さらに費用がかかるわけです。そういう非常に費用が高い手術や入院などをした時には、国が高額療養のお金を負担してくれるというのが高額療養費で、今回、それを国は20万円だったものを10万円ぐらいにしようという議論になっています。つまり、その制度を使っている人は、高齢者が多いので、そこの支出を絞らないと若い世代が保険料をたくさん支払うことになるから、そこを絞りましょうという話になった訳です。

それに対して、実際に高額医療にかかっている人たちからは、「やめてください」という声が出ています。保険料はお金がかかるわけですから、3割負担を1割負担とかに下げれば下げるほど、誰かが支払わなきゃいけない訳です。国の財政を考えたときに、この制度はやっぱり補助額を下げるべきだと考えた人たちが法案を出そうとした。ただ、患者の方々が反対して絶対に制度を残してくださいということになり、当初組まれた予算案が変更されて、最終的には、とりあえず今の制度を続けることになりました。秋までに、もう一度国会で議論して減額するのかどうかを決めるということです。皆さんの中にも、高額療養費を既にご家族の誰かが使っているとか、そういったことはあるかもしれません。

それから介護の問題。皆さん方のご家族にもご自宅に寝たきりのおじいちゃんやおばあちゃんがいるかもしれません。皆さんはヤングケアラーという言葉を知っていますか。若い人たちが、自分の家のおばあちゃんや親を介護しなきゃいけないという問題が発生していて、そういうヤングケアラーを支援するための法律ができてクローズアップされました。それから、住み替えの問題ですが、年をとると、部屋を借りることができません。なぜかというと、孤独死とかの問題があるので貸主が貸し渋ったりして、住み替えも中々できなくなってきています。そうしたうちに、相続の問題もあるのかなと思います。

このように、人生上のライフスタイルをひととおり話してみました。皆さんも、自分一人ではなく、家族も含めて、まずはライフプランを考えてみてください。

図表3 自分のライフプランに関して

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

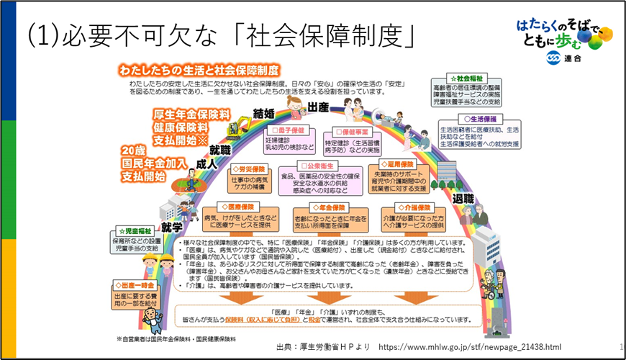

4.ライフイベントとセーフティネット

次に、ライフイベントとセーフティネットに話を進めたいと思います。さっき言いましたように、いろいろなライフイベントがありますが、その中には色々なセーフティネットが組まれています。単純に言うと、まずは子どもを産むのか、産まないのかとありますが、もしお子さんを生んだ場合には50万円の出産一時金が出るようになりましたね。以前は38万とか、42万とかだったのですが、なるべく多くの人に子どもを産んでほしいという国の要望があるわけですね。いわゆる、少子高齢化と言われていますので、前は一年間に200万人ぐらい生まれていたわけですけれども、去年は70万人ぐらいです。そういうのを見ると、子どもを産むということに対して、マイナスになってはいけないということで、2年前の国会で引き上げて今では50万円、出産の時に一時金が出ます。また児童手当が支払われます。今回、税制の改正があり、今までは中学生までだったんですけど、18歳まで支払われるようになりました。基本的には月額1万円、子どもが3人いる家庭では、3人目には1万5千円が支払われる。

それから20歳になると、逆に支払いも始まるということで、皆さんは国民年金に加入しなきゃいけない。また、厚生年金や健康保険料の支払いがあり、就職をすると勤めた会社で必ず引かれるものがあります。会社員になるのが一つの例で言えば、その年金を将来もらうために、給料から国民年金保険料に相当するお金が引かれます。もう一つは、お医者さんにかかる時の保険証を発行するにはお金がかかるわけで、私たちは保険料を支払うことになり、給料から天引きされることになります。そうやって皆さんから集めたお金を使って、今、誰かの子どもが生まれたら保険料を用いて、50万円の出産一時金が支払われたりします。児童手当も子どもがいる人に支払われることになります。子どもがいようがいまいが、納めた税金や保険料で支払うことになるわけです。

図表4 必要不可欠な 「社会保障制度」

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

最後には退職とありますが、計3つの保険があります。1つ目は、医療保険。いわゆる病気や怪我をした時の医療サービスを受けるための医療保険です。2つ目は、年金保険ということで、お年寄りになった時に年金の支払いを受けるために、年金の保険料を支払います。3つ目は、介護保険です。これは20歳ではなく、40歳になると支払います。介護になるかどうかは20歳の頃は分からないので、40歳から取られるようになりました。この3つの大きな保険料は給料から引かれることになります。

ちなみにアメリカでは、医療保険制度はありません。だから、保険料を取られることはありません。自分で支払います。自分で保険料を保険会社に払ってサービスを買うんです。なので、保険に入らないという選択肢もあります。その代わり、もし保険に入ってないとしたら全額かかることになります。さっき言ったように、100万円かかるところ、3割負担だったら30万円。ところが、保険に入っていないと100万円を払うことになります。アメリカはそういうシステムです。そして、高い保険料を民間の保険会社に支払って、保険に入っている人は、保険で支払った分に見合った医療を受けることができます。高い保険料を支払っている人は、病院に行ったら優先的に見てくれます。日本の場合には、並んだ順番です。普通に受付をして、呼ばれてということです。基本的には、皆が同じ待遇なんですね。これは、日本の保険の素晴らしいシステムとも言われています。皆さんは、日本のそういうシステムで、給料からお金が取られることについてどのように思うのかということです。結構な金額を払うことになります。

他にも、労災保険というのがあります。これは民間会社の事業主、つまり、社長さんが、労災保険に入らなきゃいけない。仕事をしていて怪我をした時に、労災保険が出て補償してくれるということです。これは、雇用主の責任になりますから、そういうのを雇用主が支払わなくてはいけないです。

ただ、フリーランスの人は、そういうシステムに入っていないので、自分でやるしかないんです。自分の好きな時間に、好きな場所で、好きな分だけ仕事をする。今、スキマバイトというのもありますよね。皆さんが、これからどういう働き方をして、どういう収入を得て、どういう人生を送るかということだと思うんですが、フリーランスの人は、もし労災保険に入るのであれば、自分で入るしかないんです。フリーランスみたいな働き方の人は、統計でいえば、400万人以上いると言われています。でも、この人たちは基本的には労働者ではないと言われています。つまり、雇われて働いているのではなくて、自分で仕事を引き受けて、自分の範囲の中で仕事をしている。ウーバーイーツとかもそうですね。日本の法律上では、労働者ではないとされています。なので、配達の途中でケガをしても、自分の責任なんです。運送会社で雇用され、配達員として荷物を運ぶ人は雇用者なので、配達している時にケガにあったり、交通事故で怪我をしてしまった、入院してしまったという時には、労災保険によって給付されます。でも、フリーランスの人は雇用者ではないので、自分で仕事を請け負っている人なので、自分で入らなきゃいけないということになります。

それから、一番右上の所に、雇用保険というのがあります。雇用保険は、会社に勤めた場合は、会社が半分、もう半分は、労働者が支払います。要するに、労使折半で50%ずつ支払います。こうした雇用保険はどういう時に使われるかと言うと、例えば、子どもを産んで育てるための産休や育休を取ります。今は男性も女性も等しく取れるようになりましたが、育休を取った時に仕事ができない。その時に、育児休業給付金が出るわけですよね。これが、雇用保険から支払われています。あるいは、皆さんはコロナの時には、中学生や高校生で大変だったと思いますが、コロナの時に、皆が働けなくなり、その時に、雇用調整助成金が支払われたんですが、それも雇用保険から支払われています。あるいは、会社が倒産してしまって給料が出なくなった時に、そういった休業補償や退職金の一部を支払ったりする、次の就職が決まるまでのお金も雇用保険から出ています。日本ではそういうシステムが組まれています。

5.最近の社会保障をめぐる課題

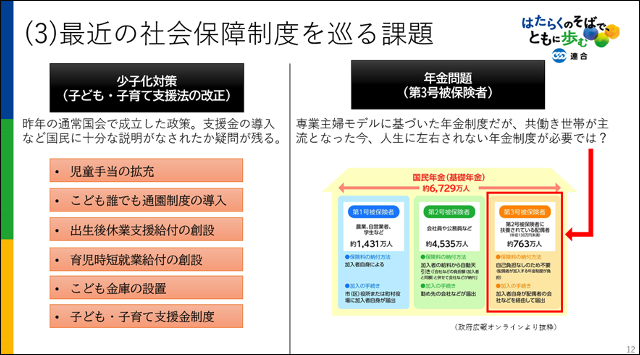

最近の社会保障をめぐる課題ということで、児童手当が増えると言いました。それから、子ども誰でも通園制度といって、子どもが保育園に入ってなくても、預けたいときに、どこでも預けられる、そういった仕組みを作ろうとしています。それから、出生後の休業給付です。子どもが生まれた時に、お金が一定程度、雇用保険などから支払われるんですが、給料の100%は出ないんですね。約68%ぐらいしか出なかったりします。なので、それを100%出すので、安心して休んでくださいということです。

それから、育児時短就業給付金も出ることになりました。まさにこの4月からです。育児のために会社を早く抜けるとき、例えば、17時だったのを16時で帰る。そうすると働いている時間が短くなるので、基本的には給料がカットになるわけです。給料がカットになるのを避けるために、ちゃんと補填しますと。つまり、同じ給料をもらえるようにしますよと。ただ、それをするためには、男性も女性も育児休業を取るなどの決まりがあります。最近は、子ども金庫が作られることになり、これから2年後ぐらいからだんだん上がっていきますが、一人あたり500円程度が給料から引かれることになります。

図表5 最近の社会保障制度をめぐる課題(1)

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

そして、年金問題は、皆さんも聞いたことあるでしょうか。年金の被保険者には第1号、第2号、第3号と、3つあります。

第1号被保険者は、約1,400万人。農業とか自営業、それから漁業もそうです。自分の家で商店をやってる人ですね。学生の皆さん方も、第1号被保険者と言われます。第2号被保険者が圧倒的に多くて、約4,500万人いるんですが、会社員とか公務員が、第2号被保険者。そして、今、課題になっているのは、第3号被保険者で、約700万人います。第2号被保険者の家族(配偶者)で扶養されている人が第3号被保険者です。こういう第3号被保険者制度というのは、1986年ぐらいに制度ができましたが、もう止めてもいいんじゃないですかという声が出ています。誰かと結婚して配偶者になったら、保険料を支払わなくても年金がもらえるというのは、おかしくないですかという声があります。逆に、そういう制度があるんだったら、働かなくてもいいじゃないと言って、女性の就労を抑えているということも言われています。なので、これはもう廃止しましょうという話になって、連合でもそうしたつもりで議論してきましたが、残念ながら、ずっとこの間、政府の審議会で話をしてきたんですが、今回は国会の議論には乗りませんでした。もうちょっと国民の意見を聞いてみたいということなったんですね。

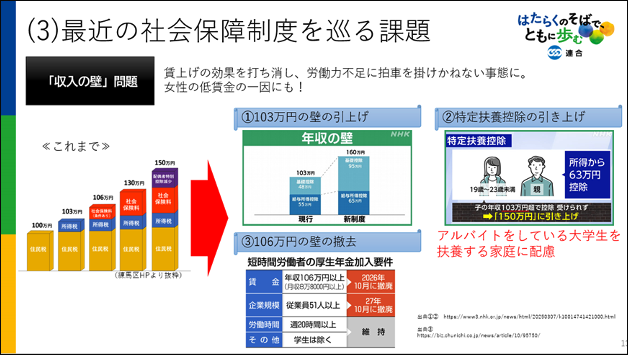

そして収入の壁問題。これは多分、皆さんも関心が高いですよね。実際にアルバイトをされている方もいるので、収入の壁に対する興味や関心はありますか。100万円の収入がある人は、必ず住民税を払わなきゃいけないんです。皆さんの中にも、100万円の収入がある人は、住んでいるところ(市区町村)に月額1,000円を払わなければいけません。それから103万円になると、所得税を払わなきゃいけないんです。それで103万円以上になると、親御さんの控除が外れることになり、そういうのが問題になりました。そして106万円以上になると、所得税と社会保険料(医療・年金の2つの保険)を支払わなきゃいけない。130万円を超えると、社会保険料全部(医療・年金・介護・雇用・労災の5つの保険料)を支払うことになります。親御さんの方から、あまり働きすぎないでと言われたかもしれませんが、この間の3月31日に、アルバイトをしている大学生を扶養する家族に配慮し、特定親族特別控除(19歳~22歳)として、皆さんが150万円までアルバイトしても、親御さんの税金は高く取られないようになりました。

図表6 最近の社会保障制度をめぐる課題(2)

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

6.ベーシックサービスについて

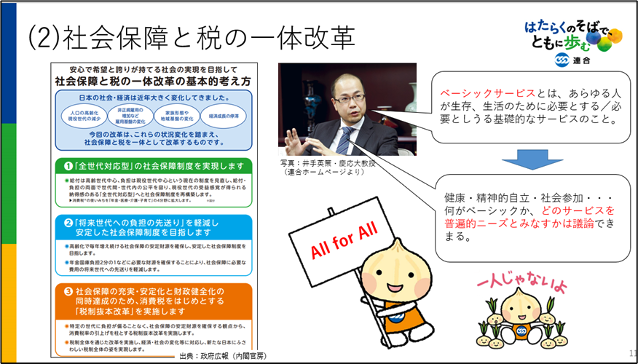

では、そういう社会保障をやっていくのに、どうやって税金を取るのかということです。皆さんにも関係があることですから、一緒に考えてほしいと思います。連合では、慶応義塾大学の井出先生と一緒に、社会保障と税の一体改革ということで、少なくともベーシックサービスについては、全部、国が持つべきではないかという考え方を出しました。ベーシックサービスというのは、医療、子育て、教育、それから、介護、障がい者関係、そういったものは一切負担をゼロにする。全部、国負担でやろうということです。連合も高等教育までの無償化と言っています。

図表7 社会保障と税の一体改革

資料出所:「連合寄付講座」 講義資料より引用

今年の高校1年生から、公立高校の授業料が無償になりました。来年からは私立でも行うということです。公立高校無償化には6,000億円かかります。来年からは、私立高校に行く人の分も国が出すということになりましたから、それが、約1兆円かかります。私たち連合は、その財源に消費税をきちんと当てるべきだと言っています。皆さんも消費税を支払っていますよね。消費税は今、10%ですよね。ちなみに、消費税1%で、いくらの収入になるか分かりますか。消費税1%で、約2兆円です。なので、今、10%ですよね。だから、20兆円あるわけです。今言ったように、公立・私立も含めて、高校生の授業料を無償にするために、約1兆6,000億円がかかるんです。1兆6,000億円かけても続けた方が良いと思いますか。皆さんにとっては関係が無くなっちゃいましたよね。じゃあ、大学までやったらどうかと。大学までの授業料を全部国が負担すると、さらに6,000億円ぐらいかかります。授業料だけですよ。入学金までだと、もう1兆円以上はかかりますね。

ヨーロッパでは大学の授業料は無料だということを考えたときに、日本でも、そうあるべきじゃないかという議論もあります。日本では医療費は負担があります。ヨーロッパでは医療費も無料の国もあります。日本では消費税は10%ですが、北欧の国では授業料も医療費もかからないけれど消費税は25%です。そうしたベーシックサービス、あらゆる人が生存生活のために必要とする基礎的なお金、誰でも受けることが出来てお金はかからない、そういうことをやっていくべきじゃないのかと思います。今、言ったように、消費税は1%で、約2兆円です。どのお金を何に対して使うのか。ひとりの子どもが、小・中・高・大(公立大)と進学すると、約440万円ぐらいかかると言われています。授業料や修学旅行費、学用品、制服代とか、そういう一定程度の数字を弾き出すと、1人が大学を出るまでに約440万円、また一人暮らしをすればアパート代なども払わなければいけない、そうした支出もあわせると子ども一人を育てるのに、20歳までに、約2,000万円かかるといわれています。高校の授業料を支払わなくなったことによって、そのお金がどう使われていくのか、家計にとってはプラスかもしれません。貯めるのではなくて、できれば社会の中でそのお金が回っていくことは、良い経済を作ることにもつながります。

皆さんはこれから先、いろいろな人生のイベントがあります。いろんなことで、セーフティネットが必要になると思います。その中で、自分はどれが必要となって、いつ、何が必要となるのかわかりません。でも、そのためには財源も必要です。まさに財源を決めるのは、そして、どういう制度にするのか。どこまで児童手当を出すのかを決めたりするのは国会です。法律を決めるのは国会ですから、ぜひ、自分が働くことや生きること、そして、家族のこと、国のこと、世界のこと、色々考えながら、日本の経済や社会の仕組みや法律を決めていく中で、積極的に政治に関わってほしい。できれば、皆さんの中からも議員になっていただいて、将来の自分自身のこと、あるいは、その先の人たちのために、どういう国を作るのか、それに関わってほしいなと思います。

7.連合がめざす社会について

連合がめざす社会は、働くことに最も重要な価値を置いて、誰もが公正な労働条件のもと、多様な働き方を通じて社会に参加できる。そして、社会的・経済的に自立することを軸として、それを相互に支え合って、自己実現に挑戦できるセーフティネットが組み込まれている、活力ある参加型社会。加えて、持続可能性、包摂を基底に置き、年齢や性、国籍の違い、障がいの有無などに関わらず、多様性を受け入れて、互いに認め、支え合い、誰一人取り残されることのない社会、そういうものをめざしていくということであります。その実現に向けて、働くことにつなげる安心の橋を考える。それが、連合のめざす社会ということです。今日のお話を通じて、皆さんには良き人生を歩んでもらいたいと思います。ありがとうございました。

| ▲ページトップへ |