2023年度「働くということ-現代の労働組合」

■第13回■

日本の労使関係の特質と企業別労働組合の新たな役割

1.はじめに

それでは講義を始めたいと思います。私は2020年の3月まで同志社大学で教鞭をとっておりました。今日の講義テーマは「日本の雇用関係の特質と企業別労働組合の新たな役割」です。研究者として、今の日本の雇用関係をどう考えているのかということをお伝えできればと思います。

2.勉強の仕方

最初は「雇用関係の勉強の仕方」です。「労使関係」と「雇用関係」は同じ意味の言葉ですが、どちらかというと、労使関係は、労働組合がある組織での雇用関係、雇用関係は、労働組合の有無に関わらず、雇う人と雇われる人がいます。雇用関係の方がより概括的に使えるかと思います。しかし、労働組合のある大手企業の場合は、ほとんど同義だと私は思っています。

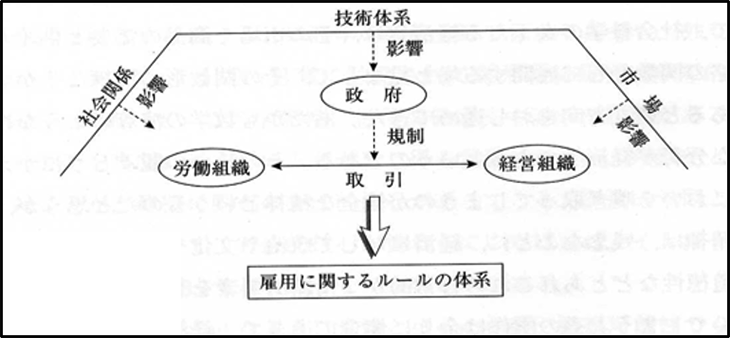

労使関係のフレームワークは「取引」です。労働は「働く」ということですね。「労働支出(労働給付)」は働くということで、それに対して、経営側はその労働支出に対して「反対給付」を行う。つまり、賃金を支払う。この「取引」がどういう「ルール」で行われているのかというのが、労使関係論の重要なフレームワークになります。

図表1:労使関係論のフレームワーク

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

しかし、そうは言っても、この取引に影響を与えているものの1つに「政府の法律的な規制」があります。最近の「働き方改革」、例えば「男女雇用機会均等」だと、男女が平等に参加できるような社会でなくてはならないというような社会関係がだんだん歴史と共に構築されてくると、それが、この「取引」に影響を与える。他にも「技術」が影響を与える。これは言うまでもないですね。今は急速な技術革新(DX化)により労働自体が変わりますので、どういう影響があるかを見なくてはいけない。それから「市場」、これは景気です。当然、景気が悪くなれば、雇用不安が生じるとか、景気が活況すれば賃金が上がるとか。市場とはいっても、日本だけではなくて、国際的な市場関係の中で、この取引がどうなるのか、という非常に大きな問題です。

ここで私が言いたいことは、労使関係論の一番重要なポイントは「雇用に関するルールをきちんと見る」ということです。これがポイントだということが分かると、勉強に対する悩みは大幅に解消します。

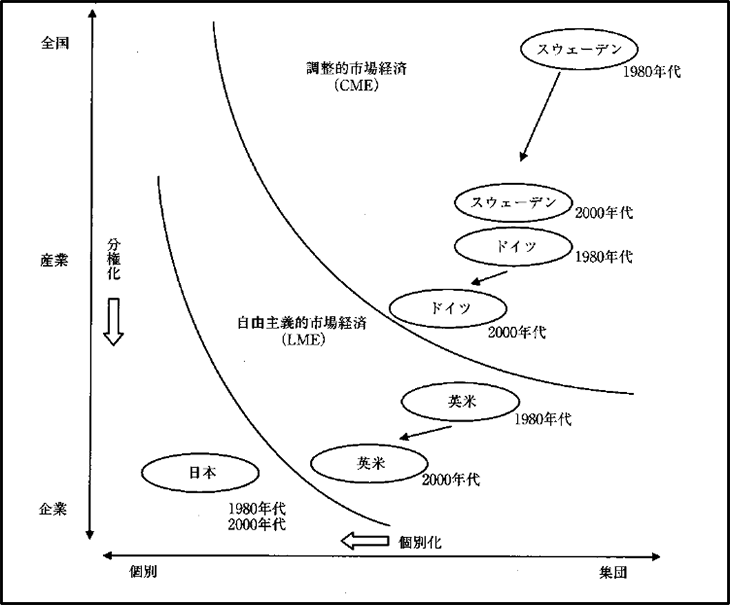

まず「実体的ルール」とは、「具体的な労働条件をどういうルールで決めているのか」「労働時間をどうするのか」「賃金はどうするのか」「どういう仕事をしてもらうのか」という「事実」そのものです。それから「手続き的ルール」というのは、「例えば、賃金が平均30万円です」という場合に「ここから平均を31万円に上げる」には、どうしたらいいのか、その手続きは「誰が」「どう」話し合って決めるのかという、すなわち、実体的ルールを変更する時の「手続き」に関するルール、これが「手続き的ルール」ということになります。雇用に関するルールは、これら2つのルールから成り立っており、「手続き的ルール」と「実体的ルール」は大きく分けると、「集権的」か「分権的」か、「集団的」か「個別的」かどうかの識別でもあります。それが、一番分かりやすいのが「賃金の決め方」です。

図表2:世界と日本の雇用関係

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

それを議論すること自体がおかしいと思う人もいるかもしれない、「それは企業で決まっているのが当然だ」と考える人は日本人です。いや、それは違うよねという国は北欧とかの人。例えばドイツの人ですね。英米はかなり日本に近いんですが、日本の場合、賃金はどこで決まるのかと言ったら企業で決める。全国レベルの労働組合と全国レベルの経営者団体が決めるとなれば、それは非常に「集権的」な手続きです。それが、段々と下がってきて、産業レベルで決めたり、企業レベルで決めたりとなると、これは「分権的」な手続きの労使関係ということができます。ここを見るのが1つのポイントです。

もう一つの横軸ですが、全員が同じ仕事であれば同じ賃金ですというのが「集団的」なルール、つまり、ある同じ仕事を100人がすれば100人全員が同じ賃金である。これが「同一労働同一賃金」の原理です。実体的ルールについて集団的な決め方をすることになる。一方、日本は全員の賃金が違います。同じ仕事をしていても、同じ学歴で、同じ入社年度であっても賃金の「差」がつきます。その差が、時間の経過とともに段々と広がっていきます。従って「個別的」という意味は、年齢の違い、人事考課の成績によって違うという意味で、日本の特徴は個別的な賃金決定方式であるという点にあります。

この労使関係の違いは非常に大きな違いです。「集団的」な労使関係の国々では比較的、格差が少ないです。大企業も中小企業も相対的に賃金格差は日本より小さくなる。「個別的」か「集団的」かという違いが重要なのですが、集団的に賃金が決まってる国は、労働組合は比較的強いです。何故なら、労働者は皆一緒ですから、賃金が皆一緒に集団的に決まっているとしたら、賃金を上げようとして、自分一人で頑張ってもしょうがない訳で、皆と力を合わせて「賃上げ交渉しよう」と、ストライキが必要だったら「ストライキをしよう」ということになります。一方で、日本は労働組合にとって難しい世界と言えます。何故なら、時間は平等ですから勤続年数を人一倍上げることはできませんから、人事考課を上げるしかない。人事考課を上げる時に集団的に交渉するのではなく、自分が仕事をして、上司に高い評価をしてもらえるかどうかが問題ですから、これは結局労働者同士の「競争」になります。集団で揃えることではない。従って、労働組合の運営は日本では難易度が高い。日本の労使関係の困難はここにあります。

ここまで、ルールという言葉は非常に無味乾燥な印象をお持ちでしょうが、労働組合の集団的な力の強度だとか、人間がお互いに助け合う世界なのか、他方で、互いに競争しあう世界なのかという違いは、雇用関係の違いを生むだけではなく、社会全体の格差構造にも影響を与える違いだと思います。

3.英国の賃金について

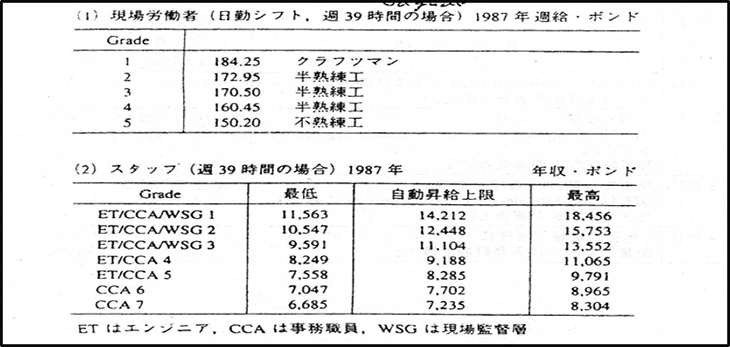

これ(図表3)は英国の代表的な賃金表です。1986年から1987年にイギリスに行って調査をしました。あの頃は非常に日本のポジションが高く、日本への関心も高く「英国企業の賃金表を見せてください」と言うと、それを出してくれる会社が結構ありました。恐らく当時は、日本の発展がイギリスの教訓になっていたのでしょう。日本はどうやっているのかということを聞きたくて、僕と会ってくれることがありました。ですから、聞き取り調査の中でも、日本についての質問も沢山受けました。そういう状況だったので、聞き取り調査は比較的上手くいったのです。この賃金表はジャガーという自動車会社の賃金表です。これについて、皆さんはどういう感想を持ちますか?

図表3:ジャガー自動車会社の賃金表

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

日本は賃金が個別化しているという話をしましたが、このジャガーの賃金表は個別化していないのですね。例えば、グレード1はクラフトマンという人で、週39時間働けば、184.25ポンドが全員もらえる。グレード1には何人いるかは分からないけど、全員がこの基本給をもらう。スタッフはグレードがありまして、エンジニアだとか事務職員だとか現場監督者です。そういう人達もグレード化されて、最低から最高まであり、1年経つと自動的に上げていく。イギリスは階級社会であるとよく言いますけれども、階級社会というのは、もっと具体的に言えば、その賃金制度に差があるだけではなく「労働者観が違う」ということです。賃金のルールから、一国の社会の特徴が現れる。

これらの賃金は刺激のない賃金に見えるかもしれませんが、実はイギリスにとっては大きな達成なのです。経営者はよくここまで持ってきたと思います。それ以前は大変混乱した制度でした。1960年代から1970年代の賃金制度は「出来高賃金制度」がほとんどです。出来高賃金制度というのは、出来高に応じて賃金を支払う。だから、基本給はほんの僅かです。この出来高賃金制度が、英国の労使関係の混乱の淵源をなしていた。

英国の仕事は個々のタスクが集まってできている。タスクとは業務(仕事)のことです。このタスクをやり遂げるのに基準時間は何時間ですと決める訳です。誰が決めるのかというのは、インダストリアルエンジニアという専門職がいて、ストップウォッチで時間を計り、このタスクをやり遂げる基準時間を設定している。インダストリアルエンジニアが基準時間の計測に来ると、労働者は、皆で「ゆっくりやれ」と合図します。早くやったらそれで基準時間が決まってしまいます。全員を測るのも面倒だから、代表的な人を選んで測る。誰を選ぶのかというのも大事なので、最も習熟の高い人は上手くゆっくり働いて、一生懸命やったように見せることが上手な人なのです。これにより基準時間が緩くなり、みんなが楽になり賃金も上がりやすくなる。

こういうことをしながら、基準時間に対して、実際は何時間働いたのか。つまり、何時に仕事を始めて、何時に仕事を終了したか、休憩時間は何時間あったか。それから、余裕時間をどう組み込むのか、それらは労使交渉で決めるわけです。イギリスで一番面白い本に「Piecework Bargaining」(『出来高賃金交渉』)と言う本があるのですが、そこには「昨日パブに行ったら、隣の職場で出来高賃金が上がったと聞き、どうやって上げたのかを聞いたら労使交渉をしてあげた」とか、こと細かな経緯が一冊の本になっています。私が英国で聞き取り調査をした時の記録にこう書いています。プジョータルボットの出来高賃金制度の事例で、職場委員は1日中「仕事の価格の労使交渉」をしていたと。工場には、ほぼ2000種類の価格があり、2000個の細かな価格交渉があちこちにあった。だから、チャンスと見たら労使交渉するという出来高賃金制度の状況を踏まえれば、図表3のような無味乾燥な賃金制度は経営者にとって圧倒的な達成だったのです。当時の経営者はこれで労働組合の抵抗は排除できる、と安心したのです。

ジャガーのような労働者の賃金制度は、英国の賃金の原則である「仕事に1つの賃率」(a rate for the job)と呼ばれています。最初はこの意味が全然分からなかったですが、この国の歴史からすれば、混乱した労使関係を克服した成果であり、一つの大きな達成でした。

しかし、この達成は、労働者のやる気を動員出来ない性格の賃金制度であり、労使関係の取引的性格を色濃く残すものでした。

4.日本の賃金について

次に、日本の賃金の説明をします。日本の賃金は整然としていますね。個別の企業によって賃金は全部違いますが、原理は非常に緻密で整然としています。

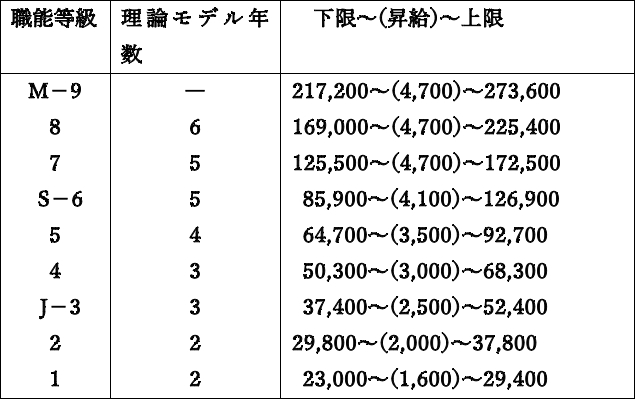

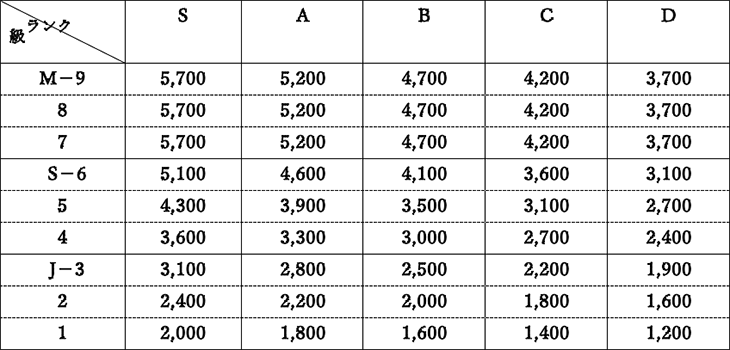

その例として、楠田丘さんのテキストから引用した資料(図表4、5)ですけれど、代表的には職能等級のJ1が「高卒」です。「短大卒」はJ2、「大卒」はJ3に入る。「高卒」は入社後4年経つとJ3に昇格します。理論モデルでは、大卒は高卒の人よりも4歳年上だから、これは揃うことになる。つまり、高卒4年目の人と大卒1年目の方の初任給が一致するということです。だから、イギリスと全然違うのですよ。これは日本の大きな特徴の一つです。日本の特徴である年功賃金の原理は、しかし、勤続年数と人事考課の結果により賃金は個々人によって相違してきます。年数が経てば経つほど相違は多くなることを図表4と図表5から読み取ってください。これは1980年代の日本が一番順調な頃の賃金制度で、職能給と呼ばれた賃金制度です。

図表4:1960年代後半-1980年代の賃金表のイメージ(単位:月額、円)

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

図表5:1960年代後半-1980年代の昇給表のイメージ(単位:月額、円)

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

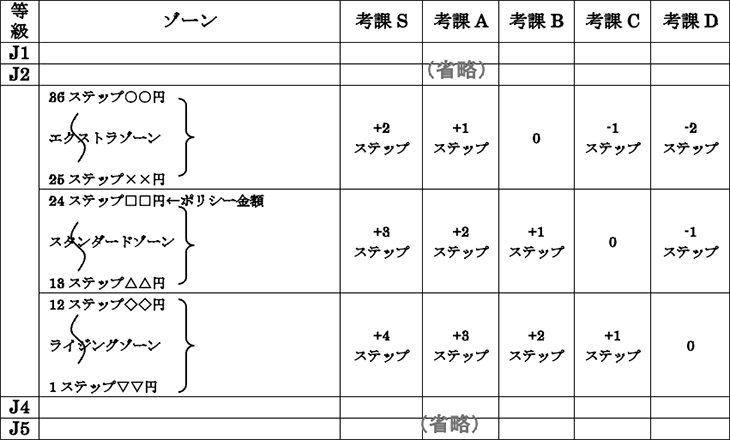

次は成果主義の賃金制度を説明します(図表6)。成果主義の賃金は2000年代から2010年前後の時期に重なります。ステップ数は1~36ステップで刻まれて、それを3等分しています。成果主義の基本給で何が変わったかというと、僕はゾーン別昇給管理と呼んでいるのですが、同じ等級の中でも、上のゾーンと中間のゾーン、そして下のゾーンがある。それで、上のゾーンには厳しく、下のゾーンには寛大な昇給額を設定すると等級毎に概ね中央に収斂するような感じになる。そうすると、このプラスの総量からマイナスの総量を引いた分が制度昇給になる。この点を、図表6をみて納得するまで考えてみてください。

縦軸に賃金水準を取り、横軸に年齢とか勤続年数を取って、賃金カーブを描くと、年齢や勤続年数の増加に応じて賃金水準が上がるカーブになります。この角度を寝かせる方法が図表6のようなゾーン別昇給管理の導入だったのです。つまり、全部を集計する時にプラスとマイナスが両方あったらマイナス分だけ差し引かれますから制度昇給は少なくなる。そのことを年々やっていけば、賃金カーブは少しずつ寝ていく。これが、成果主義の賃金制度のポイントです。

ここで、考えないといけないことは「日本と英国は何と大きな違いなのか!」ということです。日本は1980年代に緻密な賃金を設計して、2000年代以降に年功賃金を直すためにこういう取り組みをしたということですが、人事考課が自由自在にできる国なのだということが重要なポイントです。それに対して、英国は非常にギクシャクして、なかなか人事考課を労働者には入れられない労使関係だということです。

ここまでずっと賃金を見てきましたが、このように賃金制度が英国と日本で違うということは、もしかしたら「仕事のやらせ方」が違うのではないかと。仕事と一口に言うけれど、実はその仕事が日本と英国では違うのではないかということを考えなくてはならないだろう、と私は思うのです。

図表6:ゾーン別昇給表の例

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

5.日本の仕事について

日本の仕事の仕方を考えましょう。

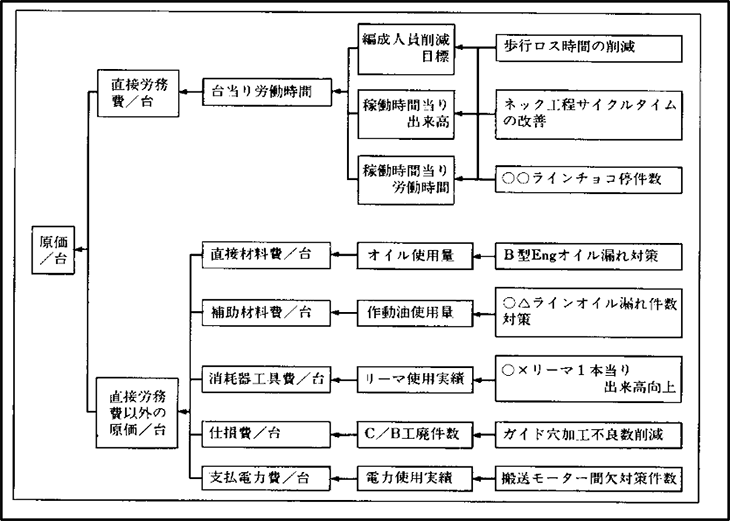

分かりやすいようにマツダという自動車会社の調査の話をします。この調査で僕はびっくりしたのです。どうしてびっくりしたのかというと、図表7を見れば分かるように、1台あたりの原価を下げる仕組みに驚いたのです。

製品の原価は、色々なプロセスを経て、原価構築がされるけれど、それぞれのセクションを見れば、それぞれのセクションで原価をどうするのか。それがずっと繋がって最後に最終的な原価の総量が決まる。各セクションごとに決められた原価がある訳で、これを職場ごとに下げる。これが一台あたりの原価を下げるという意味です。これを日本は徹底的にやる。驚くべきことなのですが、実はアメリカやイギリスはこれができない。

僕は1980年代にイギリスへ行った時、調査に非常に協力して頂いたのですが、賃金表を見た時に、現場の仕事、例えば「現場の職長は、どんな任務を上位の経営者から与えられるのですか?」「その任務を職場でどういう風にこなしているのですか」とか、こういうヒアリングができたら良かったのですけれど、そこまで知恵が回ってなかった。

でも、日本はここをきっちりやっているということですね。

図表7:職場レベルの方針管理

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

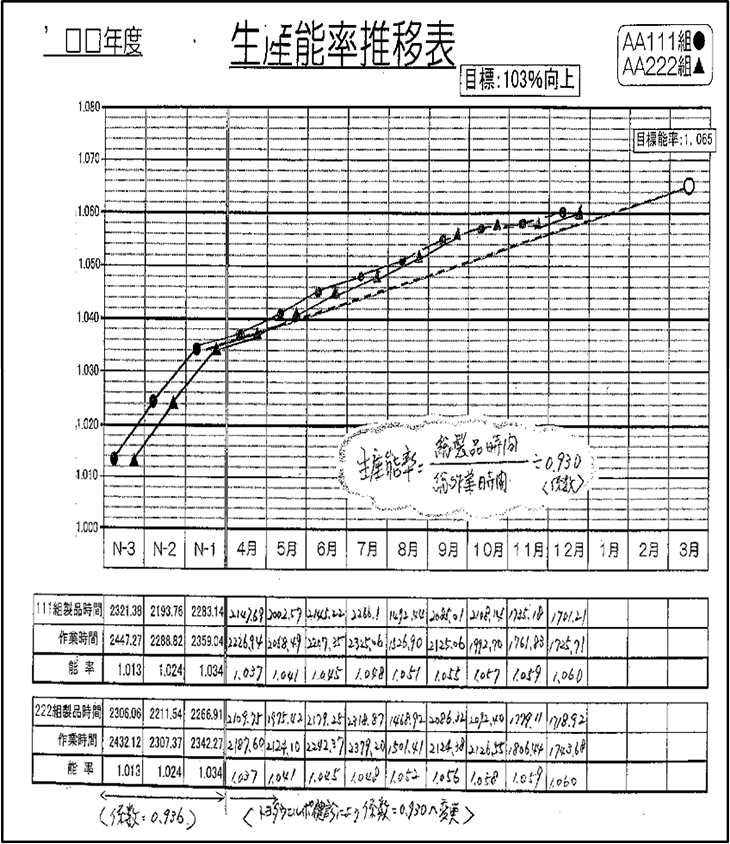

具体的に、原価を下げるには能率を上げなくてはいけない。能率というのは、総製品時間を総作業時間で割り算をした数値です。総製品時間は、どんな製品を何個作ったのかという製品を作る時のあるべき標準時間を集計した時間です。それに対して、総作業時間は、そこのセクションに携わってきた全従業員の実際の作業時間を集計する。これによって生産能率を算定し、この能率をずっと追いかけていく。これは能率向上という目標からみた日本の仕事のやり方です。

これをやっていくためには、具体的な事柄を攻めなくてはいけない。「ここに無駄がある」「余分な時間をかけている」「これをなんとか短縮しなくてはいけない」と。それをやるためには、作業者が、各工程で、何にどの程度、習熟しているのかという技能管理が必要となる。これが、現場の人材育成の内実である。上に生産能率を説明したが、それだけではなく、品質向上とか納期厳守とか、の鍵となる目標項目(Key Performance Indicator)の各事項に非常に密接に対応させていく必要がある。非常に習熟を高めていく必要性は、実際の仕事が、英国のように「a rate for job」という定型的なジョブに対して賃率が一定という仕組みではなくて、日本で働く人達は、絶えず品質向上をしなくてはいけない。絶えず能率を上げなくてはならない。絶えず納期を早めなくてはならないという仕事の管理様式と直面している。

そのためには職長だけが頑張っていてもできない。あるいは、エンジニアが頑張っているだけでもできない。エンジニアは理論的には分かっているのだけれど、それを現場の習熟した人たちが、エンジニアの理論的な整理に基づいて「これは、こう考えたらどうか」とか「実際の作業では、ここがちょっとやりにくいから困っている」とか、そういう話を重ねる中で、上位層のエンジニアだけでは不可能な目標達成に向けて現場の人々が尽力している。そのために現場の人材育成が重要になっている。

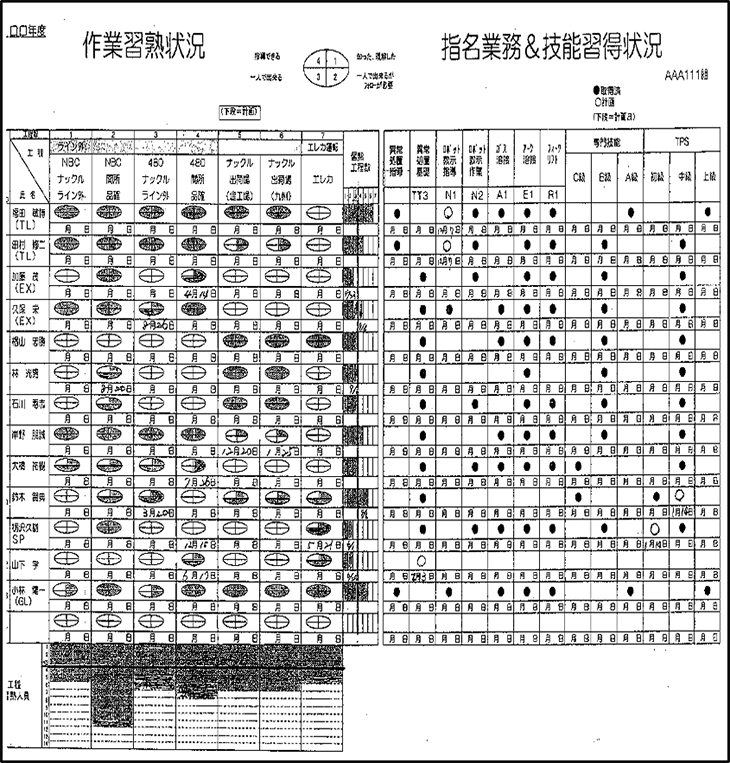

そういう仕組みが、日本の仕事なのですね。時間の関係で、図表8と図表9の説明は省きますが、上述のことを具体化した際の管理図表です。

図表8:生産能率推移表

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

図表9:作業習熟状況の管理表

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

6.英国の仕事について

一方、英国では賃金に人事考課が入らないという訳だけれども、もっとはっきり言えば、英国では「人事考課をする必要がないような仕事の与え方」をしているのである。

日本は人事考課が英国に比べると、ごく当たり前のように入っています。それは「人事考課をするのが適切であるような仕事内容である」ということです。これが今、盛んに問題になっている「同一労働同一賃金」という政策課題が持ち上がっていますが、最近議論になっているジョブ型賃金という際のジョブという言葉の含意が、使う人によって、どこまで具体的にイメージされているのかはよく分からない。日本でジョブ型賃金を推奨する人は、ごく当たり前に、上の述べた日本の仕事の仕方を考えて、これがジョブだとか言っている訳でね。英国などで本来の「a rate for job」と言った時のジョブは、もっとカチッとしたもの。企業を超えて、共通の理解があるようなジョブに関する考え方が定着しております。

日本にはそれがない。日本は会社によって仕事がまちまちで、会社の管理の中でやっている。雇用関係の労働条件決定が個別企業で決まっている。欧米のように産業とか、スウェーデンのように全国とかという形になる国では、ジョブは社会的にこのような仕事をするものだという共通の理解があるということですね。

今の日本のジョブ型雇用の場合に、日本での仕事のとらえ方と欧州や米国を含めた仕事のとらえ方とは、何が本質的に違って、日本がジョブ型に近づいたと言う場合は「どこがどう近づいて」、「どこが近づいてないのか」ということを、ちゃんと議論しなくては駄目なのですよね。それが「産業関係論」の勉強の仕方であり、それは、経済学や経営学では明らかにはできない論点です。そういう非常に「細部をちゃんと見る」という勉強の仕方が大事になると言えると思います。

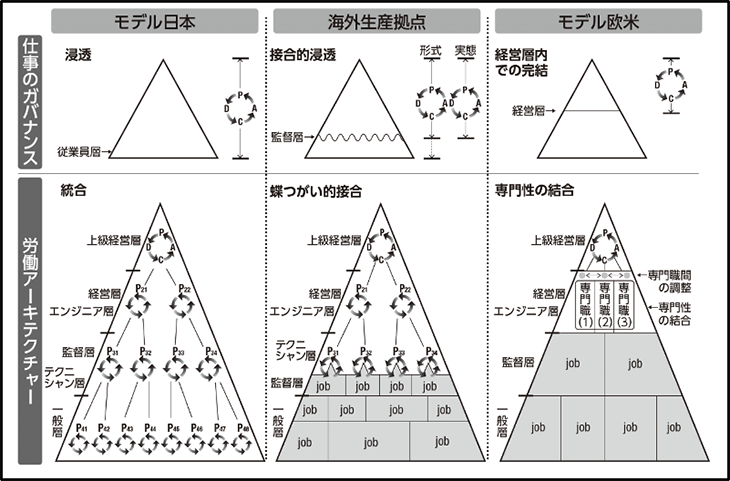

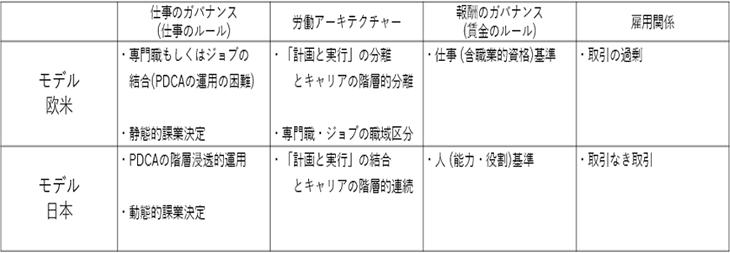

7.モデル日本とモデル欧米

ここまで述べた話を少し概念的になりますが整理したいと思います。図表10と11を簡単に説明します。

「モデル日本」の場合は、プラン(P)を計画して、実行し(D)、チェックし(C)、そして、改善をする(A)ということ(PDCA)を、日本の経営は徹底してやります。現場の作業者の人達も、それに貢献しなくてはいけないし、貢献するべく、教育訓練され、それが、どの程度貢献できるのかにより人事考課に差がつく。

そういう人材育成を、正社員を対象に行い、最近の問題は、それを非正規社員にまで及んでいるという別の問題があるのですが、仕事のガバナンス(PDCA)が、従業員である限り、基本的に浸透しているという仕組みになっている。

図表10:仕事のガバナンスと労働アーキテクチャーの見える化

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

それを実際にどういう運用体制でやるかっていうと、経営の上位層から各部門に細分化して、各部門の目標を各セクションに振り分け、各セクションの監督層は従業員一人一人に面接をして、あなたの仕事の目標は何かを詰めていく。これが全部連鎖していて、この連鎖が上手く回れば、この組織は目標が達成できる。こういう仕組みになっている。

他方、「モデル欧米」はどう考えたらいいのかですが、経営はPDCAを上位層だけで運用し、あとは、それぞれの専門職に任す。一般層は、先ほど言ったようにジョブが石垣のように組み合わされて決まっています。このジョブとプロフェッションの組み合わせによって、仕事が成り立つ仕組みになります。

欧米の場合は、プロフェッション(専門職)、もしくは、ジョブの単なる結合により、個々人が決まった仕事をしている。だからこれは「静態的」課業設定と私は呼んでいます。それに対して、日本は経営組織の上位から下位までずっとPDCAサイクルが浸透し、目標は上から下にブレークダウンされる。こういうのが「動態的」課業設定の考え方であり、日本の現場の作業者の人々の仕事は、あなたの課業(仕事)はこれだよ、と静態的に決めるだけは成り立たず、品質不良の問題等を皆で考える。現場の知恵があるから、ある程度は分かるんですが、もし分からなくなったら品質管理の専門家の所に行って話して勉強してやらなくてはいけない。ここに違いが現れる。

図表11:雇用関係のフレームワーク

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

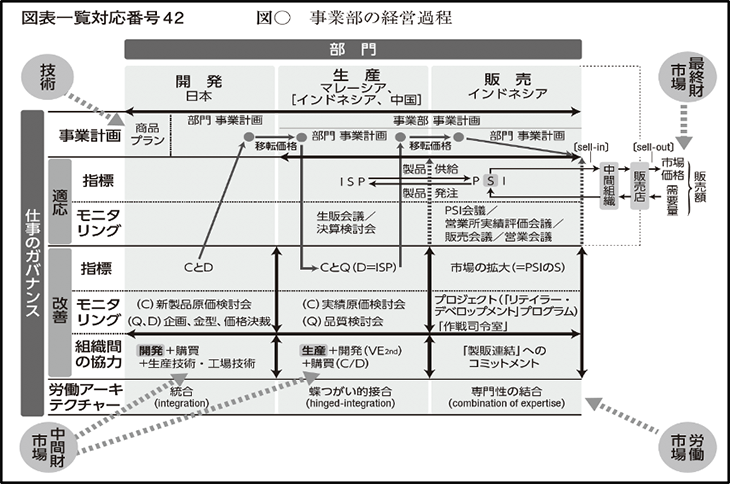

図表12:事業部の経営過程

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

8.日本の雇用関係の明暗

日本の雇用関係の「明」は「緻密な管理による目標の達成」、これが見事に構築されているということです。賃金については人事考課があるために「頑張りが報われる報酬」であるということができます。

英国の場合は「頑張る必要がない」ですから、頑張りが報われるか否かという以前の問題です。日本の場合は、労使協力への全社的視野からの高いコミットメント、これが日本の成長を支えてきたものだと思います。明らかに日本の明るい側面でした。

ところが、この「失われた30年」の中で、やはり難しい問題も露呈してきました。

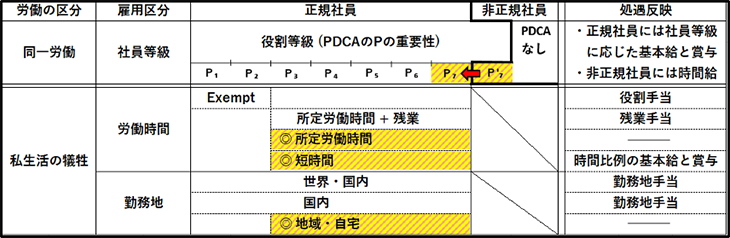

日本の雇用関係の「暗」は、経営過程は確かに緻密ですけれども、PDCAの背後にある「取引なき取引」、もっと分かりやすく言うと「強い同調圧力」、つまり空気が読めない自分でありたくないという空気感で、皆が自己抑制するという弊害を内包しているということです。雇用関係は仕事優先の雇用ルールが今まで強かった。生活と仕事のバランスが欠如し、多様な働き方のニーズが抑制されている。また、社会関係全体を見ても、正規雇用と非正規雇用の格差が非常に明確になった。今日ずっと説明してきたことは、正規雇用の世界ですよね。そこは非常に緻密にできているのですけれども、非正規の世界は非常に安い賃金で使われていると言ったらいいのかな。それが問題だと、私は思います。

次に「労働時間の問題」ですね。全員が残業しなくてはいけないのか。所定内労働時間だけでも良いんじゃないか。あるいは、色々な家庭の事情とか、ライフサイクルのステージに応じて短時間の正社員でありたいという希望もあるだろうし、勤務先についても全国転勤なんてとてもじゃないけど嫌だと、通勤範囲内の所での雇用がないと困るというような労働時間や勤務地の問題も累積していると思います。

しかし、でも、なかなか希望が通りにくくて、それを通す仕組みを作らなくてはいけないのではないかと私は思っています。それを通す仕組みというのは、例えば、非正規社員であって、なおかつ、PDCAサイクルを回しているパート社員の方がいた場合には、それは限りなく正規社員に近い処遇(賃金)を与える必要があると思います。

基本的には、私は正規社員にはPDCAサイクルが回っていて、そのPの重要性によって等級が分かれていると理解していますが、業態によっては、非正規社員の方も実はPDCAの下で働くことを強いられていることがある。この場合には、その人達も本来は正規社員並みの処遇にならなくてはいけない。そこをどうするかという問題があります。これはもう割り切って、パート雇用であっても時間比例の「基本給」と「賞与」にしたらどうだろうかと。8割の労働時間だったら、賃金も賞与も8割で考えるというように。

要するに、ここのルールをしっかり定めるというような雇用関係を構築し、はっきり主張する必要があるのではないかというのが私の主張のポイントです。現行の色々な試みがありますよね。それをもう少し整理する必要があると思うのです。

これで本日の講義を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。

図表13:働き方と処遇のメニュー化

資料出所:「連合寄付講座」講義資料より引用

| ▲ページトップへ |